|

Châteaux

d'Entrecasteaux, Tourtour, Taurenne ... " Le climat est tempéré et le sol est très fertile en huile d'olives ; le vin cuit d'Entrecasteaux est d'une qualité excellente. ... Les habitants sont au nombre de deux mille ; ils aiment à l'excès le jeu de boules. " (Géographie de la Provence du comté-Venaissin par M. Achard, médecin de Marseille, membre de plusieurs académies, Tome premier - 1787) |

|

ENTRECASTEAUX

- " A-t-on des nouvelles de monsieur de Lapérouse ? "

En 1787, " Entrecasteaux, village avec titre de Marquisat, au diocèse de Fréjus, dans la Viguerie de Barjols, situé sur la rivière de Bresque, à onze lieues et demie d'Aix, trois un quart de Barjols et une de Cotignac. On y compte sept feux et trois quarts : en latin Intercastra ou Intercastrum vulgairement Entrecastéou. Il est bâti entre trois collines assez élevées. Louis XI l'éleva en Marquisat en faveur de N. de Grignan et des enfants mâles, en avril 1671. ... Au bout du village est un cours planté d'ormeaux et d'alifiers taillés en berceau qui a soixante et quinze toises de longueur sur huit de largeur. Il aboutit au Château du Seigneur, qui forme une perspective agréable. " (Géographie de la Provence du comté-Venaissin, de la principauté d'Orange, du comté de Nice etc ... M. Achard - Tome 1 - 1787 avec approbation et privilège du Roi). |

|

Ancienne entrée

du

château fort - XIe siècle.

" Ancienne forteresse du XIe siècle, remaniée au

cours des

XVe,

XVIe et XVIIIe siècles. Contreforts, salle d'armes, de garde du XIe

siècle et oubliettes. Jardins dessinés par Le Nôtre et glacière en

rotonde du XVIIIe siècle." (http://www.chateau-entrecasteaux.com/fr/)" L'origine du château et de la seigneurie d'Entrecasteaux remonte au XIe siècle. Boniface, sieur de Castellane, fit alors construire sur un socle rocheux qui domine la Bresque, à Entrecasteaux, une demeure fortifiée, fort différente de son apparence actuelle. Au XVIe siècle, les seigneurs de Castellane prirent le titre de baron d'Entrecasteaux et le roi Henri Il autorisa le nouveau baron à relever le nom et les armes de son oncle maternel, Louis d'Adhémar de Monteil, comte de Grignan. L'ascension de la famille se poursuivit et atteignit son apogée lorsque Louis XIV, en 1669, nomma le comte de Grignan lieutenant du roi en Provence. Celui-ci fit à cette époque reconstruire la vieille forteresse médiévale d'Entrecasteaux précédemment ravagée. Un train de vie fastueux s'y développa ; il est resté dans les mémoires grâce à la marquise de Sévigné qui ne manquait pas de reprocher à sa fille et à son gendre les dépenses du ménage. " |

| Sous la Révolution, le château put être sauvé grâce au curé

d'Entrecasteaux, Emmanuel Dauphin. Au début du XIXe siècle, il devint

la propriété de la famille de Lubac, qui le céda en 1849 à la commune.

Celle-ci ne sut pas, ou ne put pas, le protéger contre le vandalisme et le pillage et le vendit en 1974. |

- François de Grignan, gendre de Madame de Sévigné ; - l'Amiral Bruny d'Entrecasteaux, né au château en 1737, envoyé par Louis XVI à la recherche de la Pérouse, il partit vers le Pacifique sud en 1791 et mourut du scorbut et de dysenterie le 20 juillet 1793 ; - Jean Baptiste, marquis d'Entrecasteaux, né en 1761, qui assassina sa femme en 1784 ; - Ian Macgarvie Munn, à droite, "sans qui le château n 'aurait jamais survécu aux années." (Cols Bleus). En 1974, après plusieurs décennies d'abandon, le château fut acheté puis restauré par le peintre britannique Hugh Ian Macgarvie-Munn qui, jusqu'à son décès en 1981, le transforma en partie en musée. C'est grâce à ses efforts, ainsi que ceux de son fils et son épouse, qu'en 1988 le château fut classé monument historique. Son nouveau propriétaire, Alain Gayral, a amélioré les collections du château tout en effectuant des restaurations minutieuses. " (Source WIKIPEDIA). |

| En 1714, Raymond Bruni, trésorier de France, acquit le

marquisat d'Entrecasteaux et prêta hommage pour cette terre

seigneuriale. Son fils, Jean-Baptiste de Bruni, marquis

d'Entrecasteaux, fut président à mortier du parlement de Provence. De

son mariage avec Dorothée de Lestang-Parade, il eut cinq enfants, dont

trois fils. L'aîné suivit les traces de son père, le second entra dans

la Compagnie de Jésus et le troisième, qui fait l'objet de cette étude,

devint marin. |

|

Antoine-Raymond-Joseph de Bruni,

chevalier d'Entrecasteaux " Son caractère doux et bienveillant l'avait rendu propre à recevoir les impressions religieuses qu'on lui avait tantôt sur d'Entrecasteaux ou Dentrecasteaux. ...il conserva toujours des sentiments de piété que ni la vie d'un jeune militaire, ni l'exemple de ceux avec lesquels il a vécu n'ont jamais pu altérer. » (M. de Rossel, Biographie universelle). " Marin intrépide, diplomate avisé, administrateur prévoyant, esprit libéral, caractère droit, légèrement enclin à la tristesse, tel nous est apparu d'Entrecasteaux à travers les lignes de ses manuscrits. C'est au château d'Entrecasteaux, situé entre Barjols et Brignoles, non loin d'Aix-en-Provence, que naquit, en novembre 1737, Antoine-Raymond-Joseph de Bruni, chevalier d'Entrecasteaux. On a peu de détails sur son enfance ; mais il est certain que son éducation fut entièrement confiée aux jésuites. Son père et son grand-père avaient été élevés au collège Bourbon, d'Aix-en-Provence, tenu par ces religieux. Il y commença sans doute ses études, qu'il acheva à Paris dans une maison du même ordre. " ( Bulletin de la Société de géographie - le baron Hulot - 1894). Bruni d'Entrecasteaux, enfant.

|

| " Chevalier de Saint-Louis depuis le 28 juin 1775,

d'Entrecasteaux avait navigué en 1776 sous les ordres du capitaine de

vaisseau Suffren. Appelé au commandement d'un navire en 1778, il

convoya avec la frégate la Mignonne plusieurs bâtiments marchands de

Marseille dans les Échelles du Levant et il réussit à repousser les

attaques qu'à deux reprises les corsaires ennemis dirigèrent contre la

flotte. Nommé capitaine de pavillon, le 13 mars 1779, il commanda

pendant trois ans le Majestueux, vaisseau de 110 canons placé sous les

ordres de M. de Rochechouart, puis il passa sur le Puissant, dont il

conserva le commandement jusqu'à la fin de l'année 1783. Le sang-froid

et les talents qu'il déploya dans ces diverses situations le rangèrent

dès lors parmi les officiers les plus distingués. " |

| La porte du Coulet. L'accès au bourg médiéval se fait par cette rue couverte passant sous l'église St Sauveur. Une seconde porte, celle de La Rouguière, permettait l'accès au village depuis la route de Carcès. |

| " D'Entrecasteaux, de

1785 à 1790, disposant de ressources dérisoires et d'un matériel en

mauvais état, fit respecter notre pavillon de la mer Rouge à la mer de

Chine. Avec une clairvoyance prophétique, il dénonça les visées de la

politique anglaise, signala les vices de notre organisation coloniale

et les moyens d'y remédier, entrevit dans un mirage notre empire

indo-chinois et fixa nos regards sur le commerce de l'Extrême Orient. Il se révéla, pendant sa campagne de l'Inde en Chine, navigateur de premier ordre à Canton, négociateur ingénieux, dans son gouvernement des Mascareignes, administrateur perspicace et ferme. Quoique d'Entrecasteaux n'ait pu, à l'égal de son illustre parent, déployer ses vertus guerrières, sa correspondance nous montre combien il était préparé à l'éventualité d'une guerre. Cet homme intègre et bienveillant était de ceux qui, dédaignant les rivalités et se jouant du péril, ne se laissent ni intimider ni surprendre. " D'Entrecateaux vers 1774

|

| " D'Entrecasteaux eut le bonheur de ne pas subir le

joug tyrannique de la Convention. Libéral, il avait vu sans regret

disparaître les privilèges. Patriote et sans fortune, il n'hésita pas à

poursuivre une carrière qui lui assurait une existence honorable et

glorieuse. Une occasion s'offrit à lui de travailler encore pour la

grandeur de la France ; il la saisit avec empressement. La nomination officielle de d'Entrecasteaux au grade de contre-amiral ne parut que sous le ministère Bertrand de Molleville ; mais avant l'entrée en fonctions de ce ministre, le roi avait remis au navigateur un pli cacheté qui contenait sa nomination, avec ordre de ne l'ouvrir qu'en mer, le lendemain du jour où, partant de Brest, il allait commencer une expédition à la recherche de Lapérouse. L'incertitude qui planait depuis deux ans sur le sort de Lapérouse, avait fait place à l'inquiétude. Le roi, l'Assemblée et le monde savant s'étaient émus, et l'opinion publique anxieuse souhaitait qu'une expédition fût envoyée à la recherche des deux navires la Boussole et l'Astrolabe. En 1790, on n'était réduit à des conjectures sur le compte de ce navigateur, que tout le monde en France regardait comme le marin le plus capable de poursuivre les gigantesques découvertes de Cook. Louis XVI l'avait chargé d'un voyage de circumnavigation dans un but commercial, politique, humanitaire et scientifique, et le grade de chef d'escadre avait été la récompense de ses généreux efforts. |

||

| " SA MAJESTÉ ayant fait armer au port de Brest les frégates

La Recherche, commandée par le sieur Dentrecasteaux, chef de division

des armées navales, et L'Espérance, par le sieur Huon de Kermadec,

major de vaisseau, pour aller à la recherche des frégates La Boussole

et L'Astrolabe, expédiées du port de Brest le 1er août 1785, sous les

ordres du sieur De La Pérouse, chef d'escadre des armées navales ; elle

va faire connaître au sieur Dentrecasteaux, à qui elle a donné le

commandement en chef desdites frégates La Recherche et L'Espérance, le

service qu'il aura à remplir dans l'expédition importante dont elle a

confié la conduite à ses talents et à son expérience." (Mémoire du Roi,

Pour servir d'Instruction particulière au sieur Bruny-Dentrecasteaux,

chef de division des Armées navales, commandant les frégates La

Recherche et L'Espérance. |

|

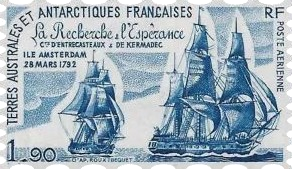

La Recherche et

L'Espérance.

Le 1er août 1785, il était parti de Brest,

accompagné par

les vœux du pays tout entier. Il emmenait avec lui un certain nombre de

savants et d'artistes choisis parmi les plus distingués. Sa

correspondance, qui stimulait au plus haut point la curiosité publique,

s'interrompit soudain en février 1788. Il avait écrit de Botany-Bay que

son intention était de se rendre à la fin de cette année dans l'Ile de

France ; mais d'Entrecasteaux qui s'apprêtait à l'y fêter, attendit

vainement sa venue. Plus de deux années s'étant

écoulées sans qu'on eût

reçu de ses nouvelles, on pouvait craindre qu'il n'eût péri dans les

mers semées d'écueils où il avait eu l'intention de s'engager

avant de

prendre le chemin du retour. il avait eu l'intention de s'engager

avant de

prendre le chemin du retour. La Société d'histoire naturelle, qui comptait plusieurs de ses membres parmi les passagers de la Boussole et de I'Astrolabe, déposa à l'Assemblée nationale, le 22 janvier 1791, une adresse dans laquelle elle demandait qu'une expédition fût organisée pour se mettre à la recherche de ces navires. Peut-être Lapérouse n'a-t-il échappé à la mort, dit-elle dans ses considérants, que pour être livré aux tourments continuels d'un espoir toujours renaissant et toujours trompé ; peut-être a-t-il échoué sur quelqu'une des îles de pendant cinq à six semaines, vivant dans la meilleure intelligence avec les naturels. |

|

Au nord, la

glacière du château.

Le 28 mai 1791, d'Entrecasteaux reçut du ministre

de la Marine, qui

était alors M. Thévenard et non pas M. de Fleurieu, comme le croit M.

de Rossel, une lettre conçue dans les termes les plus flatteurs. Nous

en détachons les principaux fragments :Le roi laisse à votre disposition le choix des officiers, hommes d'équipages et autres individus qui seront employés dans cette expédition. Vous voudrez bien, en conséquence, proposer à Sa Majesté, les officiers et élèves qui vous paraîtront le plus propres à vous seconder. » Antoine Reymond Joseph Bruny d'Entrecasteaux, contre-amiral

|

| Les deux bâtiments mis à la disposition de d'Entrecasteaux,

qui, dans les mémoires du roi, sont décorés du titre de frégates

étaient en réalité de fort méchantes flûtes. Pour la circonstance elles

furent débaptisées ''La Truite'' devint ''La Recherche'', et ''La

Durance'', ''L'Espérance'' On lira avec intérêt la réflexion spirituel que suggère à l'amiral Jurien de la Gravière l'aménagement intérieur de ce bâtiment : '' Les deux corvettes destinées à entreprendre le voyage de circumnavigation auquel je venais d'obtenir l'honneur de prendre part, n'étaient pas de cette race de navires pus-sang, sur les jarrets desquels on peut compter. C'étaient deux humbles flûtes de 400 tonneaux qui n'avaient jamais été destinées au rôle pompeux qu'un caprice du sort les appelait inopinément à jouer. Elles reçurent chacune un équipage de quatre-vingt-douze hommes, six canons de 8, deux caronades de 36, des pierriers, des espingoles, des haches d'armes, des fusils, des pistolets, des sabres, tout l'attirail, en un mot, d'un navire de guerre. La poupe fut couronnée d'une vaste dunette destinée au logement des commandants. Sur les poutres massives de ce château d'arrière, on fixa de fortes coulisses qui encastrèrent la plate- forme d'un canon à pivot ? diront nos jeunes : marins non ... d'un moulin à vent. Le 29 septembre 1791, par un beau temps, avec des vents d'est « jolis frais » d'Entrecasteaux sortit de la rade de Brest. |

| Le

pont Saint-Pierre (XVIIIème s.) enjambe la Bresque à Entrecasteaux.

En haut de la photo, le lavoir St pierre, démoli par le marquis

d'Entrecasteaux en 1780 et rétabli en 1789 ; juste au-dessus un ancien

relais

de chasse. En 1872 " Les habitants de ce lieu demeurent la plupart dans des bastides. Ces maisons de campagne sont au nombre de cent soixante quatre, quoiqu'il y ait un bourg assez considérable bâti sur une éminence au pied de laquelle coûte la rivière de Bresc. Le château est bâti à la moderne sur un rocher presque isolé, où l'on trouve une belle terrasse du côté du nord et une agréable prairie au-dessous, du côté du midi. M. Jean-Baptiste de Bruni, président à mortier au parlement d'Aix, en est seigneur. On y fait le meilleur vin cuit de la province. Le terroir, presque tout en collines, est bien cultivé et brille par ses vignes et ses oliviers. " (Description historique du diocèse de Fréjus - Jacques-Félix Girardin). |

| 1793. Lorsque d'Entrecasteaux parvint à l'extrémité

septentrionale de

la Nouvelle-Bretagne, il se décida à faire route au nord-ouest pour se

rendre & l'île de Java, où il devenait de jour en jour plus

pressant d'arriver. Le vin qui restait à bord s'était aigri, les

farines étaient échauffées et l'on commençait à manquer de toute espèce

de provisions. La santé des équipages, épuisée par les fatigues d'une

navigation longue et pénible, exigeait qu'on put relâcher dans un pays

qui offrît d'assez grandes ressources pour réparer les forces de chacun

et pour approvisionner de nouveau les frégates. Le journal de d'Entrecasteaux s'arrête au 8 juillet 1793. Depuis deux mois, le chef de l'expédition souffrait de la dysenterie et du scorbut. Ses forces s'affaiblissaient de jour en jour et il se vit dans la nécessité de confier à son capitaine de pavillon la rédaction des notes de voyage, en se réservant encore pour lui-même le choix de la route. L'état d'épuisement des équipages, bien plus que ses propres souffrances, l'engagea à se rendre aux Moluques. Il se décida donc à s'éloigner de la Nouvelle-Guinée et prit ses dispositions pour passer au nord des îles de l'Amirauté et du groupe des Anachorètes. « Le scorbut dont d'Entrecasteaux fut attaqué après notre départ de Balade, écrit Rossel, avait déjà fait chez lui de tels progrès, que le 7 juillet, jour où nous avions achevé la reconnaissance de la Nouvelle-Bretagne, il avait les jambes très enflées on y apercevait déjà ces taches noires qui annoncent ordinairement l'approche des dernières périodes de cette maladie. Son état n'avait cependant pas encore pris ce caractère funeste qui s'est manifesté dans la suite ; et nous étions loin de prévoir la perte irréparable. |

|

Chapelle

Notre-Dame-de-l'Aube

Il résista à nos instances et répondit constamment qu'il ne s'écarterait jamais, pour son avantage personnel, des ordres qui lui avaient été donnés dans ses instructions. Nous l'entendîmes souvent dire, dans cette circonstance, que les objets d'une utilité générale, et principalement ceux, qui avaient rapport au service de l'Etat, ne devaient point être sacrifiés à l'intérêt particulier. Il ne céda à nos instances que le 19 juillet, veille de sa mort. Dans la nuit, les douleurs de M. d'Entrecasteaux devinrent si violentes et lui causèrent une telle agitation que l'on s'aperçut d'un désordre dans les idées qui annonçait le délire. Le mal résista à tous les remèdes. A midi, les symptômes alarmants parurent s'affaiblir, nous nous flattâmes de quelque espoir ; mais il ne fut pas de longue durée l'homme respectable dont l'existence nous était à tous si précieuse passa insensiblement de la grande agitation qu'il avait éprouvée à un affaissement absolu.» A sept heures et demie du soir, il exhala son dernier soupir. |

| Le 21, on rendit les derniers devoirs religieux et les

honneurs militaires à M. Dentrecasteaux. Il fut facile de reconnaître,

pendant cette triste cérémonie, que tout le monde sentait la grandeur

de la perte que nous venions de faire : chacun donna un libre cours à

sa douleur, et rendit hommage aux vertus dont celui que nous pleurions

n'avait pas cessé de donner l'exemple. Ces vertus et les talens qu'il

réunissait, n'avaient pas été reconnus seulement de ceux qui avaient

servi sous ses ordres , mais du Gouvernement, qui l'avait toujours

employé dans les places les plus importantes. La postérité n'a pas accompli, jusqu'à ce jour, le souhait que Rossel formulait en l'an VIII, ni conservé le souvenir que Jurien de la Gravière avait gardé de son chef. D'Entrecasteaux, mort à une époque troublée où l'attention du monde était concentrée sur Paris, n'a pas dans l'histoire de France la place qui doit lui revenir. Ce sera l'honneur de la Société de Géographie d'avoir entrepris de ranimer la mémoire de l'un des navigateurs qui ont rendu le plus de services à la marine d'exploration et contribué le plus efficacement à faire connaître l'Océanie. " (Bulletin de la Société de géographie - 1894 - Le baron Hulot) |

|

Toujours à

Entrecasteaux, le pont Sainte Catherine. Il fut

emporté par une crue de la Bresque en 1702 avant d'être reconstruit

en 1704 par le maçon Mineur. Oublié, ou peu s'en faut, par ses contemporains, d'Entrecasteaux recouvrera-t-il, un siècle après sa mort, la place qui lui revient parmi les célébrités françaises ? La décision qu'a prise dernièrement le ministre de la Marine de faire baptiser un croiseur en construction du nom de d'Entrecasteaux nous permet d'espérer que cet acte de justice est sur ce point d'être accompli. De son côté, la Société de Géographie vient de célébrer en séance solennelle le centenaire de l'illustre navigateur. Avec son président nous applaudirions à toute initiative qui aurait pour but d'élever un monument à la mémoire de d'Entrecasteaux. Un navire de la Marine nationale porte encore aujourd'hui le nom de D'Entrecateaux. |

La force hydraulique faisait fonctionner quatre moulins à huile et le moulin communal à farine situés le long de l'actuelle rue de Lubac, ainsi que deux moulins à huile situés dans le quartier de la Rouguière. En 1900, ce même canal fournira l'électricité au village - un des premiers villages électrifiés de la région - grâce à une turbine installée dans l'ancien moulin à farine. Le canal du château arrosait les terres du Grand Pré sur la rive gauche de la rivière, le jardin du château et les terrains situés sur la rive droite grâce à l'aqueduc construit par Jean-Baptiste Bruny au XVIIIe siècle. Au milieu du XXe siécle, ce canal actionnera le moulin à farine et le moulin à huile de la famille de Lubac alors propriétaire du château. (Panneau d'information nr 10). |

|

Ancien moulin

L'expédition n'a pas permis de retrouver des traces de La Pérouse et se terminera de façon chaotique à Surabaya. Par une sorte de fatalité, tous tes membres de l'expédition de d'Entrecasteaux eurent leur odyssée après la mort de leur chef. Les uns succombèrent à la tâche; d'autres, séduits par les offres alléchantes des Hollandais, prirent du service dans les Moluques ; mais leur défection ne leur porta pas bonheur ils périrent misérablement. Plusieurs furent proscrits ; enfin les plus heureux n'évitèrent les naufrages que pour tomber dans les mains des Anglais, ou bien, errant à l'aventure, ils passèrent par mille vicissitudes avant d'atteindre le pays natal. Les navires passèrent à proximité de Vanikoro où vivaient encore certainement des rescapés du naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe et d'Entrecasteaux. Cette expédition, dont le récit fut publié par Élisabeth Rossel en 1809, fut cependant un succès indéniable puisqu'il permit la découverte de nombreuses terres alors inconnues. Il s'inscrit en ce sens dans la droite ligne des voyages scientifiques français, qui, de Bougainville à Dumont d'Urville, contribuèrent aux XVIIIe et XIXe siècles à une meilleure connaissance de l'océan Pacifique et des Océaniens. |

|

" A-t-on des nouvelles de monsieur de

Lapérouse ? "

On entretient le mythe voulant que Louis XVI s'enquérait encore de l'expédition Lapèrouse alors qu'il allait être guillotiné.  En mai 1826, le capitaine irlandais Peter

Dillon

s'arrêta à l'île de Tikopia dans le groupe des Santa Cruz. Il y trouva

une vieille garde d'épée en argent. Questionnant les naturels, il

apprit que ceux-ci possédaient de nombreux autres objets d'origine

européenne, rapportés de l'île de Vanikoro située à deux jours de

navigation en pirogue, où

deux navires avaient fait naufrage "quand les vieillards de Tikopia

étaient encore de jeunes garçons". Dillon comprit qu'il s'agissait de

l'expédition Lapérouse. Il put se rendre à proximité de l'une des

épaves et recueillir auprès des insulaires leur version du drame. ... En mai 1826, le capitaine irlandais Peter

Dillon

s'arrêta à l'île de Tikopia dans le groupe des Santa Cruz. Il y trouva

une vieille garde d'épée en argent. Questionnant les naturels, il

apprit que ceux-ci possédaient de nombreux autres objets d'origine

européenne, rapportés de l'île de Vanikoro située à deux jours de

navigation en pirogue, où

deux navires avaient fait naufrage "quand les vieillards de Tikopia

étaient encore de jeunes garçons". Dillon comprit qu'il s'agissait de

l'expédition Lapérouse. Il put se rendre à proximité de l'une des

épaves et recueillir auprès des insulaires leur version du drame. ... «Suite à une très violente tempête, les bâtiments se seraient brisés sur le récif-barrière. De nombreux corps se seraient échoués sur le rivage ; les survivants auraient construit un camp retranché près de la rivière Païou et fabriqué une petite embarcation dans laquelle ils auraient quitté l'île au bout de six lunes, laissant à terre deux de leurs compagnons, l'un d'entre eux n'étant décédé que peu de temps avant l'arrivée de Dilllon.» En février 1828, Dumont d'Urville, en mission officielle, était en mesure de confirmer la découverte de Dillon. Avant de rentrer en France où il ramènera de nombreuses reliques, il fit ériger un monument commémoratif à la mémoire des 220 marins et scientifiques français. En plusieurs dizaines d'expéditions, officielles ou non, se sont succédées sans rapporter d'explication objective du drame. |

| " Le 20 mars 1964, dans une faille du

récif de Vanikoro, une équipe de

plongeurs, civils et Marine nationale, explorait un gisement découvert

l'année précédente par M. Reece Discombe, Néo-Zélandais établi à

Port-Vila, Nouvelles-Hébrides, et reconnu avec lui au début de l'année

par M. Delauney, Résident de France à Port-Vila. L'identification de La Boussole ... à bord de La Dunkerquoise stoppée devant le récif de Vanikoro, à quelque cent mètres du catamaran mouillé par 20 mètres de fond, au-dessus de la faille en question. Après cent-soixante seize ans d'immersion dans les eaux du Pacifique, la cloche, qui avait réglé la vie de la frégate commandée par La Pérouse en personne, revenait à l'air libre et sonnait la promesse d'identification de son navire. " " En 1981, Alain Conan fonde l'association Salomon-Nouméa pour regrouper les passionnés de l'histoire maritime qui considèrent que l'énigme La Pérouse mérite le plus grand intérêt. La Nouvelle-Calédonie est la terre française la plus proche de l'île de Vanikoro où l'expédition du grand navigateur explorateur a disparu en 1788. Il avait pour mission de compléter la cartographie et les connaissances de la Grande Terre calédonienne découverte par James Cook en 1774. L'histoire moderne de la Nouvelle-Calédonie est donc liée à La Pérouse. " Cols bleus : hebdomadaire de la Marine française, éditions

du

22/01/1977 et du 26/02/2000.

|

| Bruny

d'Entrecasteaux : " Nommé pour commander

l'expédition dont l'objet était de

rechercher M.

De La Pérouse, je me rendis à Brest, où je trouvai les frégates La

Recherche et L'Espérance, destinées à cette expédition. ... " Rendez

vous à Entrecasteaux ... |

|

| En 1566, Nicolas d'Albertas entreprit

des travaux afin de fortifier le site et d'utiliser sa position

imprenable. Cependant, il n'y a jamais eu de siège et personne n'a

jamais vécu en permanence dans les grottes. En 1633, les grottes ont été cédées à la commune et en demeurent sa propriété. Elles ont été classées en 1924 au titre des Sites et Monuments Naturels à caractère artistique car elles allient deux critères : l'histoire et la géologie. " (http://www.mairie-villecroze.com). Voir le site de la commune pour les visites. |

| TOURTOUR, DEUX CHATEAUX. |

| La plus ancienne enceinte de remparts abrite le château médiéval (à droite sur la photo) alors que la troisième datant du XVIIe englobe le château communal (au centre). |

| Le château communal abrite notamment la mairie et la Poste. Devant la tour, une des deux sculptures en bronze de Bernard Buffet offertes à la commune par la famille de l’artiste qui a vécu à Tourtour les dernières années de sa vie. |

| Tour - Tour |

|

| Situé sur la commune d'Aups, le château de

Taurenne fait partie d'un

domaine de 253 hectares à la limite sud du Verdon à cheval sur les

communes d'Aups et de Tourtour.

Château-bastide du XVe siècle, agrandi aux XVIe et XVIIe siècles,

récemment restaurée, on suppose l'existence historique d’une

commanderie de l'Ordre des Templiers. L'olivier a retrouvé toute sa place dans le domaine après le terrible hiver 1956 qui avait décimé les vergers. |

| Page 13 - Retour haut de page |