|

Générations de pierres levées :

menhirs,

dolmens, clapiers, pilier, pyramides,

bornes, quilles, pilons, cairns ... du Var et de Provence. « Ces monuments simples et puissants caractérisent non pas exclusivement le génie d'un peuple, mais un certain âge de la vie des peuples et un certain ordre d'idées religieuses sur lequel la Bible jette une lumière qui ne laisse rien à désirer. " Si tu m'élèves un autel de pierres, dit le Seigneur dans l'Exode, tu ne le feras point avec des pierres taillées. Si tu y mets le ciseau, il sera souillé. Tu élèveras un autel au Seigneur ton Dieu, avec des pierres que le fer n'aura point touchées, avec des rochers informes et non polis. (Deutéronome) " » (M. Henri Martin - 1867). Le site indispensable : http://archeoprovence.com/ Si le mégalithisme naît en Bretagne 4000 avant JC, il se diffuse abondamment dans le sud de la France, et dans toute la Provence des sépultures collectives appelées "dolmen" sont associées aux cultures du Néolithique final. |

| Pages : 1 - 2 - |

|

Les

menhirs du plateau Lambert à Collobrières

Avec 3,15 m de haut pour le plus grand et 2,82 m pour le second, les menhirs du plateau Lambert à Collobrières sont les plus grands de Provence. Il sont datés d'une période courant de la fin du Néolithique à l'Age de Bronze. " La ... personne voulut bien nous renseigner sur les légendes qui courent touchant les deux pierres jumelles : elles marqueraient l'entrée d'un souterrain conduisant à la Chartreuse de la Verne (4.400 m. à vol d'oiseau, jugez du peu !) Les anciens moines, après avoir creusé le tunnel, auraient planté les deux monolithes à son issue pour en marquer l'entrée et servir de repère et aussi de limite à leurs propriétés de ce côté. " (Institut historique de Provence. 1928). |

| En 1908. «

Mais une surprise attendait M.

Bottin lorsqu'il voulut aller revoir un certain menhir qu'il avait

remarqué, à l'extrémité S.-O. de la plaine Lambert, au centre des

Maures de Collobrières ; aiguillé pointue en gneiss micacé, dressée

comme une colonne de section légèrement ovâlaire, sur 2m90 de haut et

lm36 de pourtour. Miracle ! La colonne s'était doublée d'une autre

encore plus haute et grande, 7 m., de haut et 1m70de tour. " (ndlr : 7m c'était un peu haut !). " Renseignements pris, cette dernière avait été découverte récemment, couchée presque à fleur du sol, et le propriétaire, à grands frais, et à force de machines, l'avait fait remettre dans sa position supposée primitive, à 10 m environ de l'autre. Dommage seulement qu'une aussi intéressante opération se soit passée en dehors de tout contrôle préhistorique, et sans fournir à la science le grand profit qui, sans frais, pouvait lui être offert ! » (Bulletin de la Société préhistorique de France - 1908). |

| « M. J. B. Andrews a bien voulu profiter de son séjour hivernal à Hyères (Var) pour réaliser le vœu qu'avait exprimé M. A. Guébhard que des photographies fussent prises des beaux menhirs signalés, dès 1886, aux environs de Collobrières, par M. Casimir Bottin. ... c'est déjà bien beau, pour le Midi, que des menhirs de 3 mètres, surtout géminés, et aussi bien ovalisés de pourtour, par un travail, évidemment voulu, de dégrossissement. Aussi nous a-t-il paru intéressant de pouvoir en donner, grâce à M. Andrews, et en attendant l'étude scientifique détaillée qu'ils mériteraient, ne fût-ce que pour préciser leurs caractères de vrais menhirs préhistoriques. » (Bulletin de la Société préhistorique de France - 28 janvier 1909). |

|

Le

menhir de la Croix d'Anselme à Collobrières

Retrouvons notre prospecteur Camille Bottin en 1899 : « Dans ces temps-là, les jours de fête, on couvrait certains menhirs de guirlandes et de couronnes de fleurs et ou faisait à leur pied des danses et des libations - et à d'autres des prières - bien que ces indigènes eussent embrassé la religion du Christ, et malgré la guerre acharnée qui leur fut livrée, dix siècles et plus suffirent à peine à écarter ces idolâtres de l'adoration de ces pierres à cause de certaines vertus superstitieuses qu'on leur attribuait. ... » |

|

Cette pierre

aurait très certainement beaucoup plu à Obélix. ...

« Les unes avaient celle de guérir certaines maladies, à d'autres les jeunes filles demandaient un mari, et à d'autres enfin, de la progéniture. Aussi, partout où il fut possible, ces pierres furent détruites ; mais là où l'on craignait la colère populaire, on jugea de transformer les honneurs rendus à ces monuments en les christianisant au moyen des monogrammes du Christ. Nous apportons ici les textes mentionnés par M. de Mortillet qui du Ve au XIe siècle blâment ces usages : 1° Un canon du concile tenu à Arles en 452 fait savoir « aux évoques sur le territoire desquels des infidèles révèrent des pierres, que s'ils négligent de détruire ce culte, ils se rendent coupables de sacrilège ; 2° Le concile tenu à Tours en 567 recommande au clergé de chasser de l'église quiconque sera vu faisant devant certaines pierres des choses qui n'ont rien de commun avec les prescriptions de ladite église ... ». (Bulletin de l'Académie du Var - 1899). |

|

Le

menhir Saint Guillaume à Collobrières

" En même temps, M. Andrews a pris la vue d'un autre menhir (?) - la photo de 1909 en vignette - presque aussi élevé, qui se trouve sur la route de Bormes, au quartier Saint Guillaume ou du Vélar, mais dont l'antiquité est rendue encore plus problématique par sa section plutôt carrée et évidemment travaillée. " (Bulletin de la Société préhistorique de France - 28 janvier 1909). " Ce mégalithe, de section sensiblement rectangulaire, mesure 2 m. de haut, hors de terre, sur 40 et 30 cm de côté en moyenne. Il aurait été équarri, bouchardé et christianisé en 1829, probablement à la suite d'une mission. Au sommet subsistent encore 3 à 4 centimètres du pied de la croix de fer scellée en 1829. Ce millésime est gravé, en relief, en chiffre de 15 cm dans un cadre en creux qui occupe la partie supérieure de la face nord. La pierre est faite du même micaschiste que celles de Lambert, propre à cette région des Maures. " |

| Il serait

intéressant d'en déchausser la base pour s'assurer si la partie

enterrée est équarrie comme celle qui sort de terre. Dans la négative,

il n'y aurait plus de doute pour que ce soit un pendant aux menhirs de

Lambert. Dans l'affirmative, il resterait encore l'hypothèse d'une

pierre antique utilisée pour un usage moderne, celui probable de poteau

indicateur, car elle est précisément située à un carrefour. Saint-Guillaume est le nom du quartier qui possède une antique chapelle placée sous ce vocable. Il s'agirait d'un saint aquitanien, duc de son pays et comte du Poitou. La légende le représente comme débauché, violent, querelleur et, par dessus le marché, schismatique, dans sa jeunesse. Revenu plus tard de ses erreurs, il se serait retiré dans ce coin solitaire des Maures pour y faire pénitence et y serait mort en ermite. Son unique distraction était le jeu de quilles et la pierre plantée serait la-,dernière des neuf dont se servait le thaumaturge. Les hagiographes semblent avoir mêlé à l'envi les faits et gestes relatifs à trois ducs d'Aquitaine différents et saint Guillaume aurait hérité de ce mélange. (L. Henseling. Je dis tout, du 28 mai 1921). |

|

Cabasse

: Peïro Plantado, la Pierre levée, menhir de Candumy.

" Se dresse à 3 kilomètres à l'ouest de Cabasse, à 15 m. au nord de la route conduisant à Brignoles sur le territoire de l'ancienne communauté de Campdumy, supprimée à la Révolution et rattachée, pour parties, aux communes voisines, Cabasse et Flassans. Campdumy (campum dumum : champ inculte, d'après Mistral), est l'ancien Matavonium de la Table de Peutinger, ainsi qu'il appert des milliaires romains qui y ont été trouvés. Le mégalithe, tiré du jurassique moyen (bajocien) a été abondamment décrit (Castanier, la Provence préhistorique, p. 121), en dernier lieu, par L.-C. Dauphin, pharmacien à Carcès et archéologue averti, qui conte à son propos l'anecdote suivante : ... |

| ... « Cette

pierre qui, de tout temps, a intéressé les passants, donna lieu à

un-résultat politique inattendu. En 1888, un candidat aux élections

législatives, Ch. Rousse, passant là voulut la voir de plus près et,

quittant sa voiture, sauta le fossé de la route si maladroitement qu'il

se fit une entorse et fut obligé d'achever sa campagne électorale dans

les bras des membres de son comité. Sa persévérance fut récompensée et

lui valut le succès ». Le propriétaire du terrain, Etienne Trotobas, de Cabasse, faisant défoncer le sol, vers 1866, pour y planter de la vigne, fut curieux d'examiner la base du monolithe, mais, arrivé à un mètre de profondeur, il se découragea et n'alla pas plus loin. La fouille n'avait donné que quelques éclats de silex et des fragments de charbon, mais elle permit de constater que la pierre allait s'élargissant de haut en bas. Par une conséquence fâcheuse, la pierre s'inclina peu à peu vers le nord et prit une position à 45°. En 1924, le propriétaire actuel agacé d'être obligé de contourner de plus en plus loin ce bloc avec sa charrue, attela ses mulets à la pierre et fit tirer dessus jusqu'à ce qu'elle ait repris son aplomb. " (Institut historique de Provence. 10/04/1928) L'édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1889. |

|

Unique

dans le Var, aussi vieux que les pyramides d'Egypte

: la tombe en tholos de la Lauve à Salernes.

Avant l'Histoire, le Larousse, Tholos : " Sépulture préhistorique de plan circulaire et voûtée en encorbellement. Dans la Grèce antique, édifice monoptère à destination cultuelle, funéraire ou parfois profane. Exemple Delphes, IVe s. avant J.-C. " Informations extraites du panneau explicatif situé à proximité : Cette tombe mégalithique collective - comme les dolmens - a été datée de la fin du Néolithique (vers 2500-2000 avant JC). C'est la seule de ce type dans le Var. Elle a été méthodiquement fouillée en 1950 par André Taxil, pharmacien et érudit Salernois qui " s'appliqua à dessiner chaque pierre, le mobilier archéologique fut répertorié, et après dessin, fut marqué de ses coordonnées. " (Les sépultures mégalithiques du Var - Odile Roudil & Georges Bérard - éd Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1981). En pierres calcaires du Danien, 7 m de diamètre, à peine un mètre de haut, la chambre funéraire est de forme ronde contrairement aux dolmens varois qui ont traditionnellement une chambre rectangulaire ; son un diamètre intérieur mesure ± 1,50 m. |

| Elle contenait

les restes très brisés d'environ 25 individus de tous âges. Dans le

niveau supérieur, les os indiquent le rite de la crémation. Les offrandes aux défunts consistaient en couteaux de silex, pointes de flèches et divers éléments de collier en roches vertes, calcaire, coquille. Ce monument mérite qu'on le respecte pour plusieurs raisons : c'était une tombe ; il est unique dans le Var et il est aussi vieux que les pyramides d'Egypte. Quelques abrutis ont malheureusement oublié de respecter le panneau et lui ont tiré dessus. « Le travail d'A Taxil, fit l'objet d'une note en 1974 par M. J. Courtin dans le " Néolithique de la Provence ". » (Les sépultures mégalithiques du Var - Odile Roudil & Georges Bérard - éd Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1981). |

| Cabasse : dolmen de la Gastée. |

| Trop souvent pillé, victime d'un séisme, maladroitement transformé en poste de chasse, l'intérêt de sa fouille n'a valu que par la cassure de sa dalle de couverture dont un morceau préserva une bande de 40 cm sur 1 m. Ont ainsi été trouvés : 30 kg d'ossements humains brisés et 1600 dents, soit 70 à 80 personnes ; des ornements de parures, peu de reste d'animaux ... Ne manquez pas le développement des ces informations sur archéoprovence.com. |

| Dolmen du Pont Neuf à Cabasse. |

| Dolmen du Pont Neuf Cabasse compte cinq dolmens dont celui du "Pont Neuf". Il date de la fin du néolithique, sa dalle de couverture a disparu mais pesait certainement quelques tonnes. 1600 dents ont été découvertes au cours des fouilles sur le site. |

| Le

menhir des

Pétignons à Roquebrune sur Argens

" Au quartier des Pétignons, à 500 mètres au sud-est de la cote 280 qui marque sur la carte d'état-major la limite avec la commune du Muy, se dresse, à un carrefour forestier, une haute borne quasi cylindrique, en granit rouge, de 1m90 de hauteur hors de terre et 1m45 de circonférence à la base, assez difficile à trouver parmi les troncs des chênes-lièges et des pins maritimes. " (Comptes-rendus et mémoires / Institut historique de Provence - 10/04/1928). Remarquez que la croix n'apparait pas sur le croquis (ci-dessous) extrait de ce même rapport. |

|

"

S'il m'était

demandé de faire un choix parmi ses découvertes je

placerais au premier rang celle de la « Pierre Christianisée ». Le

témoignage qu'elle nous apporte de l'existence certaine d'une religion

pratiquée par des préhistoriques en un quartier bien connu de notre

terroir est unique, et, comme tel infiniment précieux. " (Jean Layet -

1954). Direction le Destel à Evenos.

Le 15 septembre 1899, Casimir Bottin (1842-1918), pionnier de l'archéologie varoise et du pays grassois, écrivait dans un bulletin de l'Académie du Var : " ... nous voici très probablement en présence d'une pierre christianisée dont la Provence n'offre encore, que nous sachions, aucun spécimen ... " |

" La découverte

la plus intéressante

que nous ayons faite sur l'emplacement de cette grotte est le gros bloc

en pierre brute déjà nommé. Ce monolithe de forme originale est une

véritable stalagmite qui présente une hauteur de 1m80 sur 8 mètres de

circonférence dans sa plus grande épaisseur et se trouve placé sur le

seuil, un peu en dehors vers l'extrémité ouest où se sont cantonnées

nos recherches et semble avoir été arraché à la paroi de droite, à 5

mètres dans l'intérieur. " La découverte

la plus intéressante

que nous ayons faite sur l'emplacement de cette grotte est le gros bloc

en pierre brute déjà nommé. Ce monolithe de forme originale est une

véritable stalagmite qui présente une hauteur de 1m80 sur 8 mètres de

circonférence dans sa plus grande épaisseur et se trouve placé sur le

seuil, un peu en dehors vers l'extrémité ouest où se sont cantonnées

nos recherches et semble avoir été arraché à la paroi de droite, à 5

mètres dans l'intérieur.Il a été évidemment placé là dans un but religieux. Sur la plus haute tète, il existe une cavité assez ronde de 0,25 cm de large sur 0,13 de profondeur, aux parois droites, transformation probable de la cupule que l'on trouve sur quelques monuments mégalithiques et dans laquelle fut vraisemblablement emboîté le pied d'une forte croix. Nous la reconstituons dans son état primitif en y édifiant une nouvelle croix. " (comme aujourd'hui !). Casimir Bottin (1842-1918), receveur des postes

et télégraphe à Saint- Vallier de Thiey et prospecteur infatigable.

|

| " Sur sa

principale face extérieure, ce monolithe est orné de plusieurs croix,

un peu rongées par le temps, dont la présence ici nous autorise à

croire que nous sommes en lieu d'adoration. Nous allons toutes les

faire figurer dans leur ordre numérique à quelques millimètres près de

leur grandeur naturelle. Mais aborder pour chacune leur origine c'est

entrer dans des questions bien obscures. ... " Je vous propose ici

quatre interprétations du M. Bottin : " Deux de ces symboles remonteraient à la période préhistorique ; leur évolution recule dans le lointain des temps leur origine. Nous allons, non sans réserve, les décrire en nous appuyant sur l'important travail d'ethnographie préhistorique de M. Ch. Piette. - 1ère vignette (en haut) : représente la croix croisettée ; son origine nous reste inconnue, mais cette forme doit être due à une fantaisie héraldique de la croix de Jérusalem, ou cette dernière de la croix croisette. - 3ème vignette : celle sur laquelle les matières stalagmites se sont le plus accumulées et peuvent avoir modifié son origine. Mais, en l'état, elle semblerait représenter la croix grecque ou croix de Saint-André, l'un des premiers apôtres du christianisme. - 4ème vignette : semblerait représenter la croix équilatérale, née du dieu solaire, modifiée de siècle en siècle jusqu'à la période romaine. ... Les peuples asyliens qui avaient le culte du soleil, frappés de la bienfaisance de cet astre, le présentèrent comme un globe rayonnant. Mais, peu à peu, on le simplifia en y supprimant la plupart des rayons, n'y conservant que ceux des quatre directions principales, et ils eurent la croix avec le cercle au milieu. " |

| " A quelle

époque celte pierre semblerait-elle avoir été christianisée, tous ces

symboles ont des origines espacées, et les gravures ne semblent pas

avoir été faites par le même artiste, ainsi que pour les numéros 2 et 3

qui, selon nous, ont l'origine la plus lointaine, les rainures semblent

faites par une main peu sûre ou mal outillée ; les gouttières sont

larges et on serait porté à croire qu'elles ont été faites avec un

objet tranchant. Les stalagmites ont peu changé leur état primitif. ... des descriptions qui précèdent, il n'y a pas de doute que cette pierre n'ait reçue une consécration religieuse, transformation, il est vrai, recouverte d'un voile. Mais en transportant notre pensée au loin, il en reste assez pour songer à ce qui a dû se passer jadis sous cette voûte, peut être transformée en temple religieux. " |

|

Les

Dolmens

En 1876, la Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var observe : " Quelques pierres servant de support ou de parois et une vaste table recouvrant le tout, tels sont les éléments d'un dolmen. ... Dans, aucune des sépultures mégalithiques du Var, l'on ne trouve les ossements humains disposés avec l'ordre qui aurait été observé si les corps avaient été ensevelis comme nous avons l'habitude de le faire. Tout porte à croire que le dolmen n'était qu'un ossuaire. " Effectivement, les dolmens ("pierre plate" en Breton) ne sont pas des habitations mais des tombeaux mégalithiques, des sépultures collectives. Le mot vient du Celtique Dol signifiant table et Maen, Men : pierre. Commençons donc ce chapitre avec le mieux conservé de tous. |

| Surprenant !

Vous ne manquerez pas d'aller voir ce dolmen reconstitué au

village préhistorique de Quinson : - 4 500 ans, datant

du Néolithique final. " Fort souvent, l'on trouve dans les fentes des pierres, et même au-dessous, des débris osseux de la tête et des extrémités, réunis ensemble et mêlés complètement au hasard et cela ne pourrait pas rendre compte du mélange, constaté dans la plupart des dolmens, même en supposant une violation de la sépulture faite à une époque postérieure. Dans toutes les sépultures mégalithiques, on rencontre presque invariablement : - Des objets de parure, ornements en cuivre, bronze, en cristal de roche, en coquilles ; - Des armes, haches en pierre polie, couleaux ou pointes de flèches et javelines en silex retaillé ; - Des débris de poterie plus ou moins grossière ; - Des restes d'animaux domestiques, tels que cheval, chien, bœuf, chèvre (ces deux dernières catégories d'objets provenant sans doute de sacrifices ou de repas funèbres faits sur la tombe). Ce n'est que plus tard que l'on voit le bronze, artistiquement travaillé, et lès autres métaux faire leur apparition dans le mobilier funéraire des sépultures préhistoriques." (Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var - 1876) |

|

Le

dolmen de

Gaoutabry, ou Gautabry

Le plus grand dolmen du Var avec ses 6m de long et 9m² de superficie : le dolmen de Gaoutabry situé à La Londe les Maures. Il contenait les restes de quelques 34 personnes depuis près de 4500 ans pendant lesquels on distingue deux périodes d'utilisation : la fin du Néolithique, c'est à dire 2800 ans av JC et l'Age du cuivre, 2000 ans avant JC. Inscrit à l'inventaire des Monuments historiques depuis 1988, il reste un monument fragile, qui a déjà fait l'objet de plusieurs restaurations. |

| Un couloir d'accès permet d'accéder à deux chambres rectangulaires successives séparée physiquement par une pierre. Pas de dalle couvrante, peut être cassée, trop lourde pour les parois, ou simplement inexistante et remplacée par une couverture végétale. Si votre chemin croise d'autres mégalithes varois vous rendrez vite compte qu'il est atypique. En effet, dalles de schistes taillés, orientation dans l'axe du soleil couchant au solstice d'hiver, aménagement et richesses des vestiges de fouilles (morceaux de vases, outils en pierre, pièces d'armatures de flèches, fragment de hache polie, quelques perles ...) font du dolmen de Gaoutabry un mégalithe à part. |

|

Le

dolmen des Terriers

Le dolmen des Terriers aux Arcs sur Argens découvert à la suite de l'incendie de 1993 s’inscrit totalement dans la typologie des dolmens du Var. La chambre funéraire où cella, bordée de dalles de schiste (orthostats) plantées d’une hauteur moyenne de 1,5m est de forme ovoïde de 4m sur 3m. Elle est orientée Est/Ouest. Les dalles du chevet sont à l’Est, l’entrée de la chambre débouche à l’Ouest. Elle est implantée au centre d’un tumulus de forme légèrement elliptique de 6,5m sur 7m. Comme beaucoup d'autres, ce dolmen a aussi perdu ses dalles de couverture qui recouvraient la chambre funéraire et le couloir d’accès. L’ensemble était recouvert d’un tumulus de pierres et de terre (hauteur estimée à 3 m.) d’où débouchait le couloir d’accès à la chambre funéraire. |

| Dans les années 50 les affleurements de gneiss et de schiste situés sur le sommet des Terriers ont été exploités par un marchand de matériaux local et ce dolmen a sûrement servi de carrière de dalles et pierres, ce qui explique la disparition du tumulus et l’absence de mobilier dans la chambre funéraire qui a été vidée. (texte Franck Dugas). |

|

Les

menhirs des Terriers

Un peu plus loin, sur le même site, les menhirs de Terriers. Ils furent découverts lors de la prospection effectuée par Franck Dugas et Marc Borréani du Centre archéologique du Var. Ils ont été authentifiés par l'archéologue Philippe Hameau en 1995 avec l'aide des service techniques de la commune des Arcs sur Argens. En 2002, après concertation avec le Service régional de l'archéologie, la commune des Arcs sur Argens et l'association Nature patrimoine et paysage des Arcs ont sollicité Philippe Hameau pour aménager les site afin d'en proposer l'accès au public. |

| Le site

mégalithique des Terriers comprends 9 menhirs qui ont probablement été

dressés à la fin du Néolithique. Les datations des structures

néolithiques de ce type s'échelonnent sur l'ensemble des IVème, IIIe

et IIe millénaires avant JC. Ces pierres ont dont été dressées

depuis le Néolithique-moyen jusqu'au Bronze final. Ce petit groupe de stèles représente un intéressant témoin des pratiques culturelle de la Préhistoire récente sur le territoire des Arcs sur Argens. L'endroit a été fréquenté mais n'a pas été habité. Les groupes humains qui ont érigé ces menhirs étaient des agriculteurs et des éleveurs. Ils habitaient certainement la plaine au nord de la montagne des Terriers (texte Franck Dugas / Philippe Hameau). |

|

4

Menhirs

à Saint-Raphaël

Inutile de marcher, ils sont tous en bord de route (sauf celui du musée). Ci-dessous le menhir d'Aire-Peyronne, 4500 ans, 1,83 m, classé Monument historique en 1910. Une de ses face présente plus de 200 cupules irrégulières, vous pouvez facilement en distinguer deux côté gauche du menhir. |

| Il avait été renversé dans des circonstances peu connues, apparemment par des chercheurs de trésors ignorants, qui espéraient trouver à sa base quelque cachette insoupçonnée. Il fut relevé, nous a-t-on dit, par. les soins de l'autorité militaire qui détient, à proximité, un champ de tir à l'usage des garnisons de Fréjus-Saint-Raphaël. Il présente divers graffiti et de nombreuses cupules : celles-ci constituent le principal intérêt du mégalithe. Le croquis que nous en donnons nous dispensera d'une longue description. C'est un bloc de porphyre rouge, à grains fins, en pleine zone de porphyre bleu à gros éléments, mesurant encore 1m57 hors de terre, sur 2m16 de circonférence maxima. Il occupe à peu près le centre d'une enceinte préhistorique qui circonscrit une sortfe de plateau elliptique de 100 mètres de grand axe sur 80 mètres de petit axe. " (Bulletin de la Société préhistorique de France - Commandant Laflotte - éd 28/03/1929). |

| 3 menhirs des

Veyssières, le dernier (ci-dessous à droite) est exposée au musée

archéologique de Saint-Raphaël. |

|

Le

dolmen de la Pierre de la Fée à Draguignan.

" Le site de la Pierre de la fée est, par un beau crépuscule d'été, vraiment impressionnant, avec la vallée à la végétation plantureuse d'un côté, la colline boisée fermant l'horizon de l'autre. Nos grands aïeux avaient bien choisi leur lieu de repos éternel ... " (Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la ville de Drauignan - 1910) |

| Le dolmen de "

La pierre de la Fée " (« Péiro de la Fado » en provençal) est situé

dans un quartier proche du centre-ville de

Draguignan. Il est appelé ainsi en raison d'une légende qui voulait que

les femmes fréquentant le lieu soient aidées par une fée pour

tomber enceinte. Comme les autres dolmens, c'est d'abord une sépulture

collective

préhistorique datée d'environ -2500 ans avant JC. Les parois en pierres

sèches de la chambre funéraire ont disparu et il ne subsiste que la

dalle de couverture ( 6m X 4m X 40 à 70 cm d'épaisseur - poids environ

25 t.) et trois supports. Ce dolmen était proche d'un lieu d'habitat. "

|

|

" Cueillons avec la druidique serpe d'or un triple rameau au vieux chêne, au genévrier fatidique et au micocoulier séculaire, cette trinité séculaire qui ombrage toujours le vieux dolmen; et couronnons la hampe de la bannière Dracénoise. Ces victoires de l'harmonie sont les gloires de l'avenir. Que le passé s'incline devant elles. " (Causeries parisiennes - Raimond de Miravals - 1867). ________________

" Trois grands arbres , un chêne, un genévrier et un micocoulier s'élèvent d'une manière pittoresque autour de cette antiquité gauloise. Le chêne fut atteint par la foudre qui renversa la pierre posée de champ du côté nord-ouest ; il en conserve encore aujourd'hui les traces, dans toute sa hauteur. ... Nous joignons à la présente notice deux dessins (images de gauche) :

Le Magasin pittoresque - sous la direction de M. Édouard Charton - 1871. |

|

Dolmen

de Marenq (ou de Maren, ou de Ratton) à Ampus.

" On a soupçonné, depuis plusieurs années, aux environs d'Ampus, dans la propriété de M. Meissonnier, ingénieur des mines, l'existence d'un monument semblable à celui que nous venons de décrire (ndlr, le dolmen de la Pierre de la Fée à Draguignan) ; la société s'occupera activement à faire les fouilles et les recherches nécessaires. " (Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var. 1856). |

|

68 ans plus tard

... Ci-contre, le dolmen tel que le

commandant Laflotte l'a (re)découvert en 1924.

Le commandant Laflotte était membre correspondant de l'Académie du Var, il publia un article intitulé " Les monuments mégalithiques d'Ampus paru dans le Var historique géographique (n°20, oct.-déc. 1924) l'identification récente par M. Aicard Louis, membre résidant, d'un dolmen au quartier de Maren dans le territoire de cette dernière commune. " (Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var. 1924). |

| " Ce mégalithe comporte une table et trois

supports. Le côté

Ouest est fermé par un mur en pierres sèches. Le côté Est était

probablement clos de la même manière, mais la chambre sépulcrale fut

violée à une époque inconnue, sans doute par des chercheurs de trésor

qui en dispersèrent le contenu après avoir démoli la muraille dont les

matériaux gisent confondus avec ceux du tumulus dont la crête ne semble

pas avoir dépassé le niveau supérieur de la table. Ces fouilles intempestives ont provoqué un glissement des deux pierres formant pied droit du côté Sud. Elles ont basculé sous le poids de la table entraînant celle-ci dont un angle s'est brisé, peut-être deux. Un autre morceau gisant à côté peut, en effet, aussi bien appartenir à un des deux supports du pied-droit effondré. Tel quel, le dolmen de Maren se présente sous l'aspect d'un toit à pente unique (table), appuyé sur le pied-droit intact (Nord), formant un abri clos d'un mur en pierres sèches (Ouest), avec entrée ouverte dans l'épaisseur du tumulus (Est). Les dimensions du mégalithe sont les suivantes : - Longueur de la table 3 m. 25 ; - Largeur moyenne 2 m. 50 ; - Epaisseur moyenne 0 m. 45 ; - Epaisseur du pied-droit intact......... 0 m. 30. " (Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var. 1924). Remarquez bien la table inclinée sur les schémas car ci-dessous, le dolmen tel que nous pouvons le voir aujourd'hui ... |

| Malgré ses 5

tonnes estimées, la table du dolmen a été redressée par Jean Courtin en

1973. En 1990, Hélène Barge dirige une

restauration qui nous laisse aujourd'hui un des plus beaux dolmens du

Var. |

|

LES 4

DOLMENS DES ADRETS A BRIGNOLES

Passage obligatoire dans les couloirs du temps avec le site Archéoprovence, dolmens des Adrets (Var Brignoles). |

| Aucune

difficulté pour trouver le premier et le plus grand dolmen des Adrets

qui veille sur la colline depuis au moins trois mille ans. Cet accès

facile et son habitabilité relative ont quelque peu bouleversé son

aménagement ; en effet, chasseurs, charbonniers et autres bergers ont

occupé les lieux mélangeant divers dépôts sur plusieurs couches. Sa

chambre sépulcrale est rectangulaire

couverte par une dalle inclinée d'un poids estimé à 10 tonnes. |

| Une chape de ciment ferme le bas du plan incliné, heureusement elle s'est patinée avec le temps pour prendre une couleur proche du calcaire. Les fouilles modernes ont permis de découvrir dans les premières couches des poteries, des coquillages, des perles, des fragments de bijoux, des pointes de flèches et une multitude d'ossements d'origine animale (tortue, serpents, lézards, lapins, ...) ... |

| Dans les couches inférieures des ossements humains, la plupart du temps calcinés et provenant de sujets de tous les âges, témoignent de la sacralité du lieu (pas moins de 1200 dents ont été trouvées sur le site). |

| Pas de

difficultés non plus pour trouver le deuxième dolmen des Adrets.

Contrairement au précédent, un enfouissement naturel l'a protégé des

pillages. Son étude témoigne de dépôts successifs et ordonnés. Les

fouilles ont révélé des fragments de vase, de céramique, une pointe de

flèche, des pendeloques, des perles, des anneaux notamment un en

bronze, et bien sûr des ossements humains, incinérés ou pas (entre

autres, 1 crâne et sa mandibule et plus de 700 dents ...). |

| Après

avoir chercher un chemin d'accès, nous trouvons notre troisième dolmen.

La recherche archéologique a trouvé là ses limites, le toit du dolmen

qui a été enlevé au treuil pour permettre les fouilles n'a pas été

replacé et git sur le côté. Pillé au VIème siècle, redécouvert en 1962,

on

suppose que de nombreuses pierres ont servi à la construction des murs

voisins. Comme pour les précédents, les fouilles ont révélé des perles (en forme de tonnelet, en rondelles, stéatite, os, vertèbres de poisson, bauxite), mais également et entre autres un crâne couvert d'une centaine de perles, un collier constitué de vertèbres de poisson, un autre crâne et des ossements d'enfant accompagnés lui aussi de perles. 572 dents appartenant à une trentaine d'individus. Parmi les restes d'animaux on retrouve comme espèces : serpent, lézard, écureuil, mouton, renard, fouine, hérisson, lézard ocellé. |

| Trois heures et quelques pauses plus loin, le quatrième et présumé dernier dolmen des Adrets ressemble au second. Les fouilles ont permis l'exhumation de céramique, d'outils en pierre et de bijoux campaniforme. Au bilan, les chercheurs ont estimé que 150 à 200 personnes avaient dû être inhumée sur les quatre sites. |

|

Dolmens

à Mons

Mons, terre de dolmens et joli village perché du Var avec un immense panorama. La commune possède en effet 11 dolmens de la fin du Néolithique qui témoignent d'un important groupe social il y a plus de 4000 ans. |

| Dolmen des

Brainées. |

| Dolmen de Riens

(ou de Saint Pierre), original de par sa porte en ogive. |

| Toujours le

dolmen de Riens avec sa table déposée sur le côté. |

| Dolmen de la Colle avec pour lui aussi sa table déposée sur le côté (vignette). |

| Dolmen des Collets |

|

Le

dolmen de

l'Amarron

|

| Dolmen de l'Amarron. Les restes d'une douzaine de jeunes adultes et 3 enfants ont été découverts au cours de fouilles archéologiques qui ont également révélé quelques dents contenues dans un vase, des perles et autres petits vestiges. La dalle de couverture est malheureusement déposée sans que l'origine de ce déplacement ait été identifiée. Sur la photo qui date de 2007, la dalle, dont on aperçoit la tranche claire et reposant sur une autre au premier plan, a été replacée (constat de mon dernier passage en novembre 2011). En comparant les photos disponibles sur le net, on pourra constater que les dalles de ce dolmen ont été régulièrement déplacées. |

| Retour à

Quinson. Outre son musée

de la préhistoire, la

commune de Quinson et le Centre

Européen de Recherche Préhistorique des Pays du Verdon ont reconstitué

sur les bords du Verdon des habitations préhistoriques du monde entier.

Situé à quelques centaines de mètres du Musée de Préhistoire de Quinson

vous pouvez vous y rendre à pied (10 minutes). Ce site en plein air,

gratuit, est accessible après avoir longé la berge du Verdon. |

|

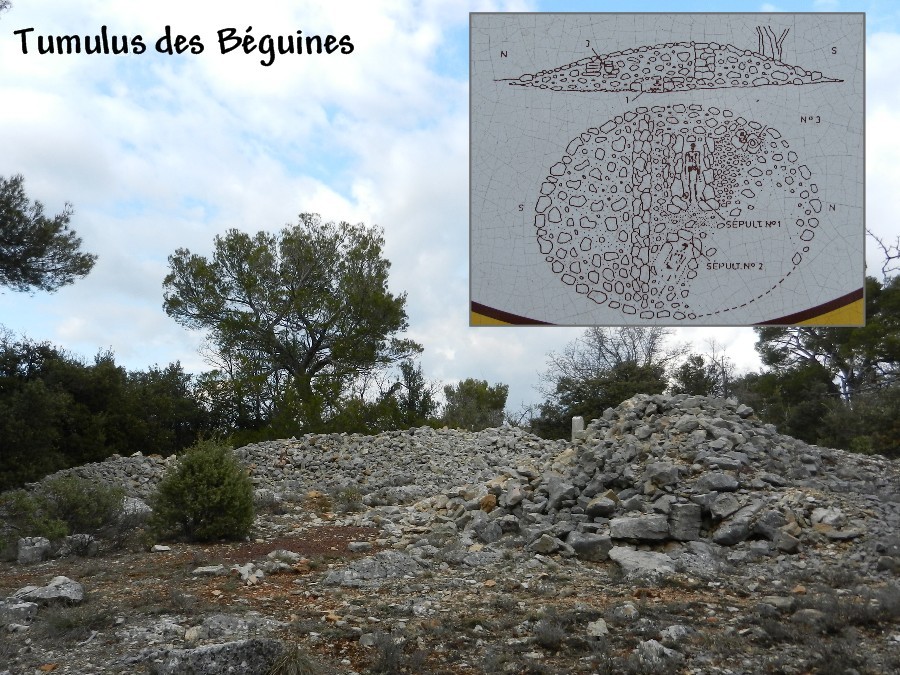

Tumulus

des Béguines

On peut très bien passer à côté d'un tas de pierres sans y porter attention. Heureusement, la signalétique du chemin des Rois entre Nans les Pins et la Sainte Baume nous donne rendez vous avec l'Histoire. Un tumulus, c'est d'abord "une éminence formée par l'accumulation de terre ou de pierres au dessus d'une sépulture". |

| Le Tumulus des

Béguines, ou "de Cotte", ou encore

"de l'oratoire" a été "daté du tout début

de l'Age du Fer (VII s. avant JC). Comparable à ceux des nécropoles du

Plan d'Aups, il mesurait seize mètres cinquante, avec un cercle

extérieur formé de trois assises de pierres. Il a été découvert et

partiellement détruit lors des travaux d'agrandissement de la route de

la Sainte Baume en 1920. Des fouilles effectuées en 1930 et 1982 ont

livré respectivement une bassine en tôle de bronze de facture étrusque

contenant des ossements humains calcinés et une inhumation mal

conservée avec des fragments d'épée et un bracelet en fer ainsi que

divers objets (tessons de céramique, pointes de silex, perles en

ambre." Le tumulus porte également une borne n°33. |

| " Rechercher les

monuments druidiques, tels que Menhirs, dolmens, etc. ; les décrire et

les expliquer ! Faire connaître les objets, soit en pierre, soit en

métal conservés dans le département et qui paraissent devoir être

rapportés à l'époque celtique, indiquer le lieu où ils ont été

découverts. Rechercher quels sont les anciens peuples qui ont habité notre pays et les traces qu'ils ont laissées sur le sol, comme dans la langue et les mœurs ; faire la géographie historique du département du Var. " (Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan -1856 - La société a été créée le 20 août 1855 par quelques notables de Draguignan ...) |

| Pages : 1 - 2 - |

| Haut de la page Retour page d'accueil RANDOJP |