|

L'abbaye

cistercienne du Thoronet

" Au

sud-est de Lorgues et sur un point intermédiaire entre Carcès et

Cabasse, au bord d'un vallon agreste, au milieu de collines boisées

dont les cimes interceptent les sites environnants, s'élèvent les

ruines de l'abbaye du Thoronet. Les chemins qui aboutissent au

monastère sont de toutes parts difficiles et très-accidentés. On dirait

que la civilisation moderne hésite avant de venir troubler la majesté

et la solitude de ces lieux. " (Histoire de la commune de Lorgues - Par

François CORDOUAN - 1864).

|

Avec ses

sœurs, Silvacane

et Sénanque,

l'abbaye du Thoronet

est l'une des trois abbayes cisterciennes de Provence. En 1136, un

groupe de moines quitte l'abbaye de Mazan pour fonder un monastère,

qu'ils bâtiront 15 ans plus tard près de Lorgues, en un lieu boisé

entre le coude d'une petite rivière et une source. L'édification débute

en 1160 et se prolonge jusqu'en 1230. Au début du XIIIe siècle, le

monastère abrite une vingtaine de moines et quelques dizaines de frères

converts.

|

| " Le

Thoronet. Thoronelum, Tonindum, Floresia. Cette abbaye fut fondée

par Raymond Bérenger, comte de Barcelone et marquis de Provence, en

l'honneur de Notre-Dame, à Floriege, et transférée, quarante années

plus tard, A quelques lieues de là, au Thoronet. Les premiers moines

vinrent de l'abbaye de Mazan. Fouquet ou Foulques, abbé de ce monastère

(1170), poète estimé avant sa profession monastique, fut élevé sur le

siège épiscopal de Toulouse (1174), où il combattit énergiquement les

Albigeois. Les reliques du B. Guillaume, religieux de celle abbaye au

XIIe siècle, y étaient l'objet d'une grande vénération. On conserve

l'église, le cloître, le chapitre et le cellier du monastère bâti à

celle époque les autres constructions ont été remaniées au XVe et au

XVIIe siècle. (Abbayes et prieurés de l'ancienne France - 1909). |

| Moins de

deux siècles plus tard, le déclin de l'abbaye

est déjà entamé. En 1660, le prieur signale la nécessité de la

restaurer. En 1699, on déplore fissures et effondrement des toitures,

portes rompues et fenêtres délabrées. En 1790, sept moines âgés y

résident encore. La disparition de l'abbaye menace lorsque Prosper

Mérimée la sauve en la signalant à Révoil, architecte des monuments

historiques. |

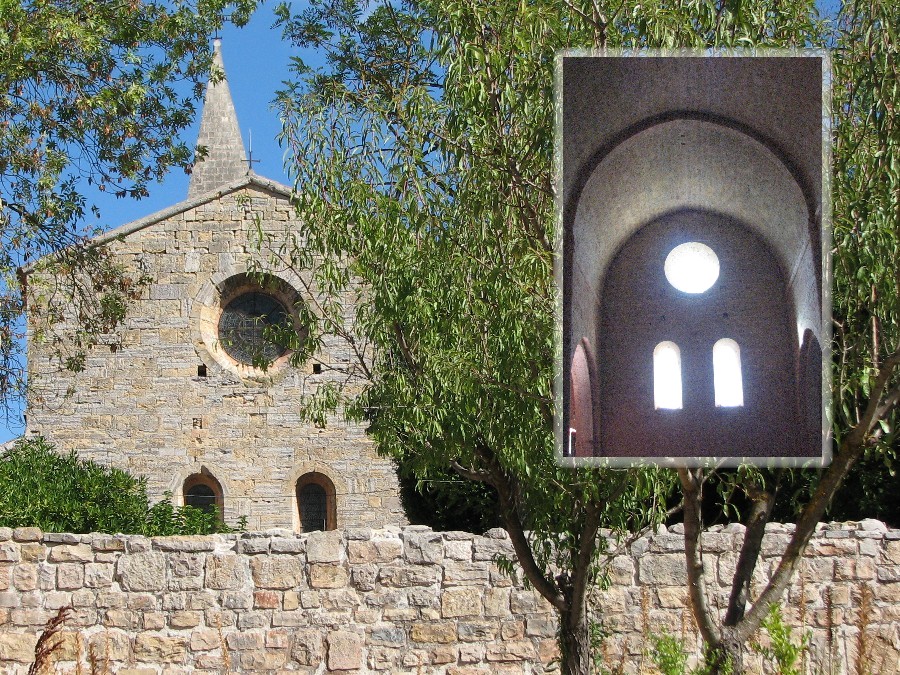

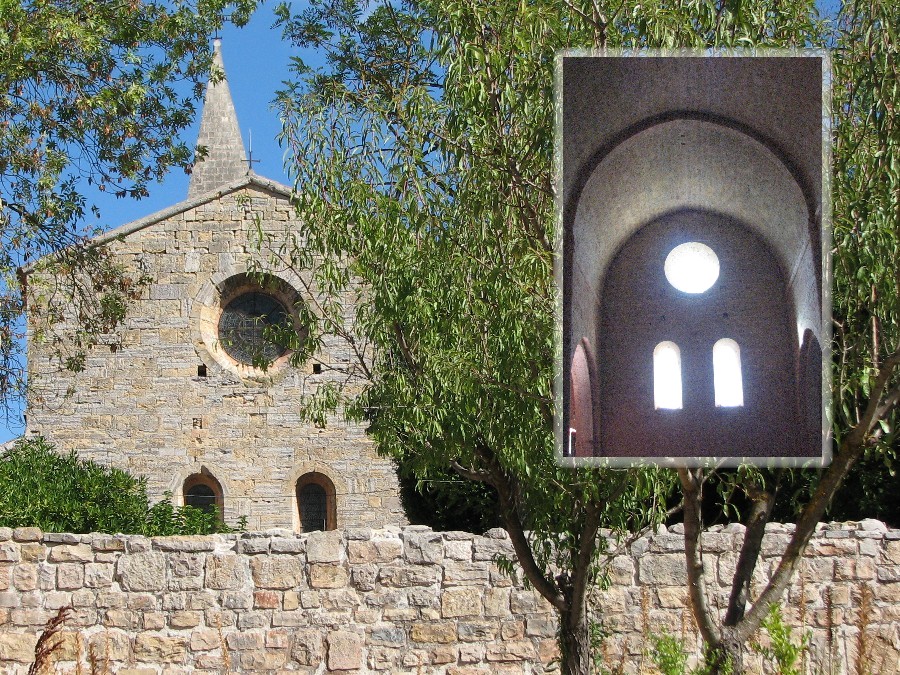

| " L'architecture

extérieure de l'Eglise est d'une simplicité remarquable, elle ne se

dessine que par ses assises horizontales, irrégulières de pierres dure

suivant la hauteur des bans de carrière, et par ses joints verticaux

correctement taillés. Pas de moulure, pas de saillie, que le simple

profil du cordon en quart de rond traditionnel qui est sous les pentes

et qui souligne les rives des toitures." (Mémoires de

l'Institut historique de Provence - 1939). |

L'acoustique

exceptionnelle de la nef est mise à profit pour l'enregistrement de

chants religieux, notamment grégoriens dont le rythme s'accorde avec la

résonance des lieux.

" L'intérieur de l'Eglise a la forme de la croix, plan particulier à

l'ordre de Cîteaux. Trois nefs parallèles en forment la base : le

transept, les bras et les absides, la tête. La largeur des trois nefs

réunies est de vingt mètres dans œuvre, leur longueur du mur de façade

à celui du chœur est de vingt quatre mètres. Les murs latéraux de la

nef sont percés chacun de trois arcatures dites à tiers-point, c'est à

dire à deux centres et par suite, à deux courbes qui se joignent au

sommet en angle curviligne. ...

Telle est l'ordonnance architecturale de cette église qui peut contenir

huit cent personnes et qui a été conçue en conformité avec la règle de

Saint-Bernard. Elle est en effet d'une simplicité toute monacale. Les

murs sont nus, sans moulure ni cordon que les architraves qui séparent

les lignes verticales des voûtes et des arcs, et celles-ci n'existent

que du côté des intrados de ces arcs ; pas d'archivoltes, pas même de

socle. l'aspect monumental et grave n'a été obtenu que par la pureté

des lignes, par une élévation bien ordonnée, par la disposition dégagée

du plan et par un éclairage savamment distribué qui donne de

l'importance à la nef centrale, au chœur et laisse dans une

demi-obscurité les bas côtés ; enfin, par les jeux de lumière, sur les

pierres auxquelles huit siècles ont donné une patine chaude et bleutée.

" (Mémoires de l'Institut historique de Provence -

1939). |

" Trois

parties

sont à distinguer dans l'Abbaye du Thoronet : l'Eglise, le Cloître, les

Bâtiments claustraux. On retrouve dans leur architecture l'explication

stricte de la règle de St Bernard qui disait : « l'Eglise brille dans «

ses murailles et elle est nue dans ses pauvres ! Elle couvre d'or ses

pierres et laisse ses fils sans vêtements. Les curieux ont de quoi se

distraire et les malheureux ne trouvent pas de quoi vivre ».

Pour remédier à cet état de choses, le fondateur de l'ordre de Cîteaux

prescrivit à ses disciples des dispositions très sévères : les abbayes

devaient être bâties dans les solitudes et nourrir leurs habitants par

des travaux agricoles. On ne devait pas chercher à les fonder sur de

saints tombeaux de peur d'y attirer les foules de pèlerins et avec eux

la dissipation du siècle. Les constructions devaient être solides et

autant que possible en bonnes pierres de taille, mais sans aucune

superfétation, pas même d'autre clocher qu'un petit campanile, parfois

en pierres et presque toujours en charpente. Enfin, Saint-Robert

compléta ces sévères prescriptions en précisant la disposition que

devaient avoir les bâtiments. " Ces règles furent appliquées d'une

façon rigoureuse au Thoronet. (Mémoires de l'Institut historique de

Provence - 1939). |

L’eau

dans

chacune des abbayes cisterciennes est un élément indispensable de la

vie quotidienne. Une importante quantité d’eau, potable ou non, était

nécessaire. L’abbaye n’en manquait pas et l’aridité actuelle du vallon

n’est pas significative de la situation antérieure. Cette

aridité résulte de l’extraction après la Seconde

Guerre mondiale de la bauxite provoquant la disparition des ruisseaux

et

l’assèchement des couches géologiques. Cela eut également pour effet de

provoquer des glissements de terrain qui ont emporté la partie

nord de l’aile des moines ainsi que le réfectoire. L’alimentation

en eau pour les besoins alimentaires, sanitaires et liturgiques se

faisait par la source située au sud-ouest de l’enclos. Un débit

constant arrivait jusqu’au monastère par un réseau de

canalisations fait d’une maçonnerie de moellons soigneusement

appareillés.

" ... les Cisterciens du XIIe siècle s'occupaient à de rudes travaux

manuels ; il leur fallait avant d'entrer à l'église ou au réfectoire,

laver leurs mains de toute souillure. Aussi voyons-nous que les lavabos

des monastères cisterciens sont une partie importante du cloître. Celui

qui nous occupe est une salle hexagonale tenant à la galerie du cloître

qui longe le réfectoire ; les religieux entraient dans la salle par une

porte et sortaient par l'autre de manière à éviter tout désordre ; ils

se rangeaient ainsi autour du bassin au nombre de six ou huit pour

faire leurs ablutions.

Conformément à la règle de Cîteaux, cette salle est extrêmement simple,

couverte par une coupole en pierre, à cinq pans, avec arêtiers dans les

angles rentrants. Au centre se trouve un bassin à huit pans reposant

sur un gradin. Un piédouche supporte une vasque située au sommet du

lavabo et distribuant l'eau. Elle comporte un système perfectionné de

distribution des eaux par seize petits becs. Cette vasque qui a un

mètre trente cinq de diamètre et dont le fond est à dos d'âne reçoit

l'eau par un tuyau vertical placé en son milieu et couronné en crépine.

Le sol de l'édicule est légèrement en pente dirigée au nord et comporte

deux gradins circulaires également en pente de ce côté. Cette

disposition permet l'évacuation des coulures dans un regard. "

(Mémoires de l'Institut historique de Provence - 1939).

|

" Le

dortoir, situé au-dessus de la salle

capitulaire communiquait avec l'église. On comprend que là devait être

en effet le dortoir quand on considère que cette aile se liait au

transept, ce qui rendait plus facile l'accès du chœur pour les offices

de nuit.

Il y a vingt huit mètres de longueur et huit mètres cinquante de

largeur. La voûte à tiers point est coupée dans sa longueur par des

arcs doubleaux. Le cerveau de la voûte est à huit mètres trente du sol.

Le mur est, est percé sous cordon architrave de la voûte, de onze baies

plein cintre en éventail à l'intérieur du mur et laisse à chacune une

ouverture de soixante treize centimètres de largeur. Le mur latéral

ouest

ne comporte que sept baies de la même ordonnance mais dont les jambages

à mi-mur, à arêtes vives ne laissent qu'un vide d'ouverture de trente

centimètres. Il existe dans le même mur deux portes avec quelques

marches en montée qui conduisent au sol des galeries du premier étage

du cloître. Au dessus de la porte donnant dans l'église se voit une

poutre moulurée, percée d'un trou destiné à porter une lampe. ... "

(Mémoires de l'Institut historique de

Provence - 1939). |

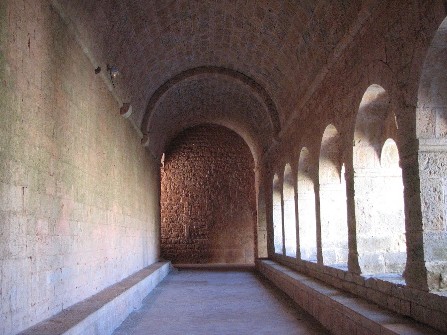

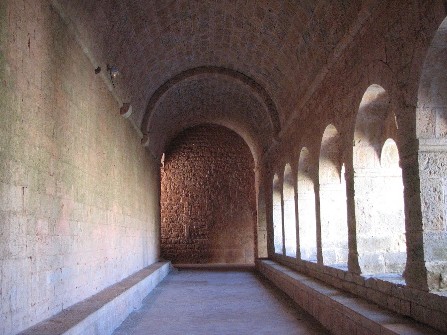

| Le

cloître forme le centre du monastère, il fait le lien entre l'église et

les bâtiments de la vie communautaire. Il mesure en moyenne 30 mètres

de

côté, comme la plupart des cloîtres cisterciens. Il est en forme de

trapèze allongé, suivant deux axes : celui du cellier (décalé

de quelques degrés d’un axe Nord-Sud), et celui de l’abbatiale,

parfaitement orienté. Les arcades sont dites géminées (doubles)

surmontées d'un oculus ajourant les tympans et les chapiteaux dépourvus

de tout ornement. |

" A

l'instar de la plupart des abbayes, le cloître est composé du préau,

entouré de quatre galeries. Son plan a comme dans tous les monastères

cisterciens, la forme d'un trapèze. Il est encadré au sud par l'église,

à l'Ouest par les caves, à l'est par la salle capitulaire, la

bibliothèque, l'escalier conduisant au dortoir, au nord par le

réfectoire. ...

|

La galerie qui

longe le mur de la nef est à niveau plus élevé que les

autres galeries. Conçu suivant le caractère particulier de

l'architecture

cistercienne, ce cloître ne possède aucune de ces galeries délicates

recouvertes le plus souvent de charpentes, rappelant encore l'impluvium

antique. Les voûtes ont remplacé les lambris, la sculpture et les vains

ornements ont fait place à la force et à la durée. " (Mémoires

de l'Institut historique de Provence - 1939). |

" Parmi les

bâtiments claustraux, aujourd'hui incomplets, il faut mentionner la

belle salle capitulaire dont la voûte repose sur de massives colonnes,

aux chapiteaux ornés seulement de feuilles d'eau, de crosses abbatiales

croisées comme des épées et d'une main tenant la crosse ; ce sont des

symboles de l'autorité souveraine exercée par l'abbé. " (L'abbaye de

Fontenay et l'architecture cistercienne - Lucien Bégule).

" Servant aux réunions du Chapitre, cette salle à laquelle on accède en

descendant cinq marches a neuf mètres cinquante de long et huit mètres

de large. Elle est divisée dans le sens de la longueur par deux

colonnes trapues reposant sur des bases moulurées, avec griffes aux

angles et couronnées par des chapiteaux à feuilles taillées largement

avec de forts et larges tailloirs qui reçoivent les nervures de la

voûte, déployées en forme de palmes dont les extrémités dirigées sur

les murs reposent sur des culs de lampes. Des bancs de pierre disposés

en gradin étaient adossés aux quatre murs de la salle.

L'ornementation des chapiteaux quoique sobrement exécutée est composée

de feuilles d'eau, de branches de palmier, de fleurs, de pommes de pin.

Sur l'un de ces chapiteaux on remarque une croix fichée et sur l'autre

une main tenant la crosse. Il est à noter que ce sont là les seules

sculptures que l'on puisse trouver dans toute l'abbaye. Elles semblent

indiquer que le pouvoir abbatial dominait là, en souverain. " (Mémoires

de l'Institut historique de Provence - 1939). |

| Les

principes fondateurs de l'ordre cistercien. A l'aube du XIIe siècle,

l'ordre monastique clunisien atteint son apogée et affiche puissance,

gloire et richesse. Un moine Robert de Molesne, réagit et décide de

revenir à l'ordre strict de Saint Benoit rédigé en 534, qui prône

l'humilité, la pauvreté et le juste équilibre entre travail manuel et

prière. En 1098, il fonde le monastère de Cîteaux, près de Dijon, qui

donne son nom au nouvel ordre. A partir de 1109, Etienne Harding

codifie les règles cisterciennes. |

"

THORONET, abbaye commendataire d'hommes, situées à une lieue et demie

de Lorgues, au diocèse de Fréjus, dans la basse Provence, elle vaut 5 à

6000 livres à son Prélat, qui paie 400 florins à la cour de Rome pour

ses bulles. " (Dictionnaire universel de la France, Tome VI - Contenant

la Description Géographique des Provinces ... - 1771 Avec Approbation

et Privilège du Roi).

|

" Le Cellier. A

l'ouest du cloître existe encore un magnifique cellier couvert d'une

haute voûte en berceau brisé renforcé par quatre arcs doubleaux

communiquant au sud avec un bâtiment planté d'angle et qui devait être

primitivement occupé par les convers. Un plancher divisait peut-être la

construction dans le sens de la hauteur, ce qui donnait un cellier en

bas et un grenier au-dessus. Les traces de la grande porte et du

pressoir sont visibles, dans le mur ouest, et une cuve maçonnée haute

de deux mètres, carrée de trois mètres de côté est montée encore dans

l'angle nord-est de cette salle. On accède au niveau supérieur de la

cuve par un escalier extérieur de pierre. Une autre grande cuve à

plusieurs compartiments occupe tout le fond du cellier.

Cette cuve paraît avoir été destinée à recevoir le vin (ndlr : photo de gauche, au fond),

la petite était sans doute réservée à l'huile. Le cellier dut être

construit vers 1200 comme la galerie du cloître contre laquelle il

s'appuie. " (Mémoires de l'Institut

historique de Provence - 1939). |

" Les bâtiments

après le départ des Religieux. C'est dans ses dépendances que le

monastère a eu le plus à souffrir du temps et des hommes. Les

dévastations commises par les acquéreurs d'une partie du domaine en

1791, en modifiant certains locaux qu'ils ont aménagés pour leur

logement ou pour abriter les bestiaux employés à l'exploitation de

leurs terres, ont causé une véritable mutilation de cette partie des

bâtiments. Il ne restait plus que des ruines, la plupart informes.

Seuls subsistaient encore, très délabrés, le bâtiment des cuves à vin,

celui du moulin où se trouvent un pressoir et une meule, une amorce du

bâtiment des fours, les restes de l'hôtellerie un peu écartée à l'ouest

des bâtiments clostraux et le bâtiment des cachots (?) situés de part

et d'autre de la poterne d'entrée, placée à l'ouest du cloître. "

(Mémoires de l'Institut historique de

Provence - 1939). |

| " La restauration

débute en 1841 pour ne plus cesser. En 1846, " L'abbaye

se composait de trois parties principales : de l'église, du cloître et

des bâtiments dans lesquels se trouvaient divers logements. La dernière

a été vendue le 17 mars 1791 par la nation, qui s'est réservée les deux

premières. Elle sert maintenant à loger les acquéreurs et à abriter les

bestiaux employés à l'exploitation des terres adjacentes. Inutile

d'ajouter que les traces du caractère primitif sont effacées et que la

pioche des nouveaux occupants a mutilé et détruit tout ce qui

s'opposait à la destination qu'ils lui ont donnée. " (Statistique du

département du Var - Par C. N. Noyon - 1846). L'Etat

achète progressivement le site à partir de 1854. |

Entre

1985 et 1990, des travaux considérables ont été réalisés : la

réfection de la couverture a permis d’une part d’alléger les voûtes (en

substituant au remblai lié au mortier une forme légère et étanche en

béton de chaux), le renforcement des reins de voûtes par des injections

de coulis de chaux, et enfin la reprise des fondations. Des travaux ont

lieu régulièrement en fonction des urgences (qui sont encore importants

notamment pour la grange dimière) et une surveillance continuelle du

niveau de l'eau est fort heureusement assurée pour prévenir de nouveaux

risques de glissements de terrains.

|

|