|

31. Sanary

sur Mer - Le

meilleur des mondes.

De Saint-Nazaire à N-D de Pitié, 12 + 4 = les 16 oratoires du chemin de croix. De l'église Saint-Nazaire à la chapelle Notre-Dame de Pitié pour découvrir les 16 oratoires du chemin de croix et la chapelle. Mais pas que, nous prolongeons par Portissol jusqu'à La Cride puis vers Le meilleur de mondes. " Sous la Révolution, la dénomination de Saint-Nazaire fut transformée en Sanary (1792), conformément à la prononciation locale, puis en Sanary-Beauport (1794). De fréquentes erreurs avaient prouvé la nécessité de distinguer aisément Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) de Saint-Nazaire (Var). L'administration des Postes et Télégraphes proposait la transformation de ce dernier nom en Saint-Nazaire-du-Var. Un décret du 12 novembre 1890 fit prévaloir l'avis exprimé par le Conseil municipal dans la délibération du 16 novembre 1889 ", ce serait Sanary. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, le 23 juillet 1923 Sanary devient Sanary-sur-Mer. (Sanary et le siège de Toulon - Roger Vallentin Du Cheylard, 1914). |

|

L'église

Saint-Nazaire

Sanary apparaît pour la première fois le 23 avril 1113 sous le vocable latin Sancti Nazari (Saint-Nazaire). Il s'agit alors d'un prieuré appartenant à la prestigieuse abbaye Saint Victor de Marseille qui possède aussi ceux de Saint-Jean-le-Vieux et Saint-Victor-des-Embiez dans l'évêché de Toulon. En 1156 avec la création de la seigneurie de Six-Fours, Saint Nazaire est séparé des autres prieurés et passe en terres d'Ollioules qui appartient aux vicomtes de Marseille. " Ne manquez pas cette page sur l'abbaye de St Victor. |

| Sur

le panneau d'information. " Ce n'est qu'en 1570, devant

l'accroissement de la population que les habitants de Sanary décident

construire une église sur l'emplacement du prieuré, elle reste dédiée à

Saint Nazaire. Le hameau de Saint Nazaire dépend toujours de la paroisse d'Ollioules depuis 1156 pour les principaux actes de la vie religieuse. En 1600 sont ouvert les premiers registres paroissiaux. C'est le début d'une véritable vie religieuse indépendante couronnée par la venue le 26 juillet 1650, et en grande cérémonie, des reliques de Saint Nazaire."

|

Cette

première église perdure jusqu’à la fin du XIXème

siècle,

lorsque Michel Pacha décide d’en fonder une nouvelle, au même

emplacement et d'après les plans de de l'architecte Paul Page, ce qui

génère une certaine opposition. ... Bénie le 31 juillet 1892,

l’architecture de cette nouvelle église (entrée sud

ci-dessus) se caractérise par l’édification d’une longue flèche en

pierre placée au sommet du clocher. ... Lors de la séparation de Sanary

avec Ollioules au XVIIème siècle, une partie de la population était

restée fidèle à son rattachement à cette dernière. Afin que les

adversaires ne se rencontrent pas, la nouvelle église a été dotée de

deux entrées : les « tenants » à Ollioules entraient côté Ouest alors

que les « partisans » de l’indépendance de Saint-Nazaire entraient côté

Sud. (https://www.sanary-tourisme.com).

|

"

L’orgue Quoirin... aux qualités acoustiques exceptionnelles composé de

plus de 24 jeux est installé en 2007. Réalisé par le facteur d’orgue

Pascal Quoirin et Jean Decavèle, technicien-conseil auprès du Ministère

de la Culture... "

(https://www.sanary-tourisme.com).

|

| Début

du chemin des

oratoires avec le n° 1 : "L'agonie" ; puis direction la basse ville

pour

prendre de suite à gauche, un peu plus loin l'oratoire n° 2 : "Le

baiser de

Juda". Ce chemin de croix compte 12 oratoires de même facture, taillés dans la pierre de Cassis, ils ont été installés en 2001 et s'ajoutent à quatre autres plus anciens. Leur iconographie est l'œuvre de Véronique Tatoué Liochon. |

| Le

port. En

1899 : " Le mouvement commercial du port de Sanary est dû en grande

partie à l’importation des marcs d’olives provenant d’Italie, que l’on

traite chimiquement dans les usines d’Ollioules pour en extraire

l’huile qu’ils renferment encore. Toutefois cette importation a

sensiblement diminué dans ces dernières années. Avant l’invasion du phylloxéra, Sanary partageait avec Bandol le monopole de l’exportation des vins que les contrées environnantes produisaient en abondance. On y comptait aussi, il y a environ trente ans, 15 ateliers pour la salaison et la conserve du poisson ; mais les grandes facilités offertes par le chemin de fer à l’écoulement rapide du poisson frais a supprimé cette industrie et du même coup le commerce maritime qui en résultait. La petite ville de Sanary compte 2817 habitants, sur lesquels une centaine environ se livrent à la pêche côtière. Cette industrie occupe 69 bateaux jaugeant ensemble 110 tonnes. Le poisson pêché annuellement représente une valeur de 96000 francs environ. Il existait autrefois à Sanary quelques petits chantiers de construction, aujourd’hui en pleine décadence. On y construit encore cependant des embarcations, mais on n’y effectue le plus souvent que de simples réparations. " (Ports maritimes de la France - Imprimerie nationale - 1899) . |

| Emblématique

des ports varois, le

Pointu est une barque de pêche traditionnelle de la

Méditerranée propulsé par une voile latine et/ou un petit moteur. Les

municipalités comme celle de Sanary leur réserve désormais une

place de choix dans leurs ports et ce, pour le plus grand plaisir de

tous. Ne

manquez cette page pour découvrir d'autres Pointus autour d'un

texte remarquable de Jean Cocteau. |

| Oratoires n° 3 : "Le jugement" et n° 4 : "La flagellation". |

| Oratoire n°5 : "Le couronnement d'épines". |

| Oratoire

n° 6 : "Le portement de la Croix". Remarquez la montée vers la chapelle

et 4 autres oratoires. |

| Oratoire

n° 7 : "La Sainte face". |

| 1er

oratoire ancien, il est dédié à Saint Michel. Au second plan un

"récent" et puis plus loin un autre

"ancien". |

| A gauche, oratoire Saint Michel symbolisé par le saint terrassant le dragon. A droite, l'oratoire n° 8 : "La crucifixion". |

| Deuxième

ancien oratoire dédié à Saint Joseph et l'oratoire n°9 : "Marie et

Jean". |

| Troisième

ancien oratoire dédié à Notre-Dame. |

| Vers les

oratoires 10 et 11. |

| Oratoire

n° 10 : "Descente de la croix". |

| Oratoire

n° 11 : "Marie recevant Jésus". |

| Quatrième

ancien oratoire, il est dédié au Sacré-Cœur. |

| Et

voilà, le douzième et dernier oratoire du chemin de

croix (16 avec les anciens) : "La

résurrection". |

|

La

chapelle

Notre-Dame de Pitié.

Sur le panneau d'information : " Cette chapelle fut érigée en 1560 par les habitants du hameau de Saint-Nazaire dépendant encore d'Ollioules. Un ermite était chargé de son entretien. Il devait également sonner la cloche en cas d'orage ou par temps de brouillard afin de permettre aux embarcations de rentrer au port, ou encore pour signaler la présence de vaisseaux ennemis. En 1667 les habitants de St Nazaire firent vœux d'une procession annuelle et perpétuelle s'ils obtenaient de se séparer d'Ollioules, ce qui leur fit accorder en 1688. |

|

En 1707 un poste de garde y fut établi en raison des menaces d'invasion par le duc Amédée de Savoie. En 1720 elle servit d'infirmerie pour les victimes de la peste. |

|

|

| La chapelle compte de très nombreux ex-voto, soit sous forme de plaques, soit peints. Alors prenez le temps de regarder les détails de ces derniers, vous serez surpris par leur sincérité d'instants de vie bouleversée ; j'avais consacré une page spéciale sur ce sujet passionnant, à ne pas manquer. |

|

Parmi

ces ex-voto, celui de Paul Boyer victime de l'accident du chemin

de fer de

Saint-Nazaire (Sanary) le 5 février 1871"

" On se rappelle que le 5 février 1871, un train de voyageurs allant de Marseille à Nice et traînant, malgré les règlements, quatre wagons de poudre, avait sauté près de la station de Bandol en laissant sur la voie 68 morts et 90 blessés. " (Le Figaro - édition du 13/07/1871). " Le train se trouvait à deux tiers du chemin entre Bandol et Ollioules, lorsque une détonation terrible, épouvantable, s'est fait entendre fort loin : c'étaient les wagons, de munitions qui venaient de faire explosion. « L'événement, a été affreux : les personnes sauvées couraient en désordre, folles de terreur ; les cris des blessés, les appels, les sanglots, tout était horrible. Une autre lettre écrite de Marseille complète ainsi ces informations : « La catastrophe a été épouvantable ; elle a été amenée par l'explosion de 15,000 kilos de poudre. Onze wagons de voyageurs ont été broyés ! En voyant sortir de la gare de Iongues lignes de brancards ensanglantés, notre population atterrée a pu se rendre compte de la gravité du désastre. Et elle n'a pas tout vu ! En attendant que l'on puisse rechercher la cause du sinistre, et surtout connaître le motif urgent qui avait fait glisser un wagon de munitions dans un train de voyageurs, il est juste de rendre hommage au zèle et au dévouement de tous. Le corps médical a été remarquable, en, se mettant immédiatement à la disposition de l'administration, à la première nouvelle de la catastrophe. L'explosion s'étant produite en rase campagne a néanmoins occasionné des dégâts matériels inexplicables : des toitures de maisons de campagne ont été enlevées à une assez, grande distance. Les rails sont arrachés sur une longueur de 150 mètres, et sur les 20 wagons qui formaient le train, en-dehors des 11 complètement détruits, les 9 autres sont en lambeaux. La commotion a été si violente que la plupart des blessés et presque tous les morts ont eu les yeux arrachés de l'orbite et la figure criblée d'éclats de verre. " (Le Constitutionnel : journal du commerce, politique et littéraire - édition du 15/02/1871). |

| Ou

encore cet ex-voto daté de 1871. Deux personnes tombées de la falaise

vont

bientôt être secourues. On reconnait ici les falaises sanaryennes -

certes

interprétées - grâce aux moulins et à la chapelle N-D de Pitié. |

|

Ex-voto

- 1809, le combat du chebeck " La Normande ".

|

Dans le

cartouche : " Combat

du Chebeck de S. M. La Normande

commandée par M. Arnaud Ludrigue

(ou Ludeigne) enseigne de

vaisseau a eu lieu dans le golfe de Rose le 1er novembre

1809 contre les embarcations de l'Armée anglaise commandée par l'amiral

Collingwood "

Le commandant de la Normande Arnaud ... " perdit un bras dans la bataille, prisonnier il fut libéré avec les autres captifs français à la fin de la guerre en 1814. " Le maréchal Masséna, alors gouverneur de Toulon, lui remit une décoration en or, en forme de bras, qui valut au capitaine Arnaud, le surnom de « Arnaud Bras d’Or » ". (https://ephemeridesribot.com). |

|

Anciens

moulins : à gauche le Farot devenu "Moulin gris",

à droite le moulin de la Vierge.

" Le Farot ou la tour de veille. Dès l'antiquité, sur les côtes provençales, il existait un système de surveillance maritime utilisant des signaux optiques appelés « farots » ou « feux de garde », assurant une fonction de signal de défense. Dans cette première moitié du XIVe siècle, les côtes provençales sont en alerte. En effet, Robert I er de Naples, comte de Provence et de Naples craint très tôt des attaques par le rivage. La réorganisation de la défense et de la sécurité des ports du territoire devient une priorité. Le 30 juin 1302, un édit vient indiquer sur quels points du littoral où il est nécessaire de mettre en œuvre ces signaux. |

| Le Farot

de Sanary est installé sur la baie de Portissol vers l’ouest, à un

point haut du littoral, un emplacement stratégique pour l'observation

maritime et les transmissions. Elle est désignée, dans un procès-verbal

d'enquête effectué par Robert de Millet, trésorier du roi Robert,

chargé de l’inspection des côtes et leurs possibilités de défense,

comme « fanal » en 1323. C'est aux seigneurs d'Ollioules, d'Evenos et

de Sanary, sous peine d'en perdre le fief et de payer une amende,

d'assurer la mise en œuvre et la garde du phare avec tous les hommes,

vivres et armes nécessaires. A partir des signaux émis par cette tour de guet, une demi-heure suffisait pour transmettre une nouvelle d'une extrémité de la Provence à l'autre. Les signaux étaient caractérisés par l’émission de fumée le jour et d’un feu la nuit. Autant de signaux que de bateaux en vue. A la tombée de la nuit, lorsque toutes les tours de guet allumaient un feu en même temps, cela signifiait qu'il n'y avait pas de bateau ennemi ou de danger à l'horizon. Le farot était utilisé aussi comme poste de vigie afin d'assurer la sécurité des navires qui s'engageaient dans le port ou longeaient la côte. Ce système de surveillance a fonctionné jusqu’à la fin du XVIII ème siècle. |

| Le

rapport d’inspection des côtes de Provence rédigé par Henri de

Seguiran, en 1633, indique que le réseau de farots fonctionne toujours

mais il semble que cet usage soit saisonnier. Après la Révolution

française, le farot est transformé en poste de signalisation et vigie,

dite « croix des signaux ». Le Farot existe toujours, celui-ci est aujourd’hui enclavé dans une habitation dont la propriété est privée. Nous verron plus bas qu'à la fin des années 1930, Alma Mahler et Franz Werfel y trouvent refuge : le lieu est alors nommé « Le Moulin Gris ». " (Bulletin "Mieux vivre à Sanary - n° 294 - janvier 2024) |

|

Sur les pas des Allemands et des Autrichiens en exil à

Sanary, 1933-1945

" Parcours de mémoire. Qu’ils soient en exil pour fuir le nazisme ou en villégiature à Sanary, ce parcours, long d’environ 8 kilomètres, honore la mémoire d’écrivains et artistes qui y ont trouvé refuge, aux prémices et pendant la seconde guerre mondiale. Il est balisé par 21 plaques commémoratives situées à proximité des lieux de vie de ces intellectuels allemands et autrichiens pour la plupart. Les maisons des exilés ne sont pas visitables. " (https://www.sanary-tourisme.com/).  Deux parmi : Alma Mahler-Werfel

et Franz Werfel réfugiés au Moulin gris, ancien Farot (photo de droite)

Sur la plaque : " Parmi ces exilés Alma Mahler-Werfel (1879-1964) et Franz Werfel (1890-1945) habitants du Moulin gris. Ecrivain, poète, dramaturge, Franz Werfel à Vienne jusqu'en 1938. Avec son épouse Alma, veuve du compositeur Gustave Mahler, ils s'enfuient d'abord à Londres, puis à Paris et enfin à Sanary. En 1940, ils doivent leur salut à leur fuite à travers les Pyrénées, en compagnie de Heinrich Mann, Nelly Kröger-Mann et Golo Mann, sous les auspices de l'américain Varian Fry qui sauva tant d'exilés entre 1940 et 1941. " Varian Fry (1907-1967), journaliste américain qui, depuis Marseille, a sauvé entre 2 000 et 4 000 Juifs et militants antinazis en les aidant à fuir l'Europe et le régime de Vichy. Il n'a bénéficié que d'une reconnaissance tardive, et seulement par la France de son vivant (Légion d'Honneur peu avant sa mort). Il est Juste parmi les nations. |

| " M.

Rotger commence par un rappel chronologique qui concerne l'arrivée

d'Adolf Hitler en janvier 1933. Dès l'incendie du Reichstag en février

de la même année, les premiers émigrés arrivent en France. En avril

avec les autodafés de livres et de tableaux en Allemagne, c'est la

grande vague d'émigration des intellectuels qui trouvent en France un

accueil libéral, en particulier dans la région de Sanary. Le

gouvernement français prend très rapidement des mesures restrictives

concernant l'immigration allemande, en particulier en 1934, année qui

voit renaître des sentiments xénophobes. A cette époque, le narrateur quitte le collège Rouvière pour travailler dans l'épicerie de ses parents à Sanary. En faisant des livraisons, il connaît des émigrés dont beaucoup disposaient de revenus et s'étaient installés dans des villas confortables comme Thomas Mann, prix Nobel de littérature, qui habitait la villa « La tranquille ». Les Sanaryens se montrent réservés ils supportent ces étrangers d'autant que ceux-ci se montrent très discrets. Des cercles se forment autour de Thomas Mann et de Feuchtwanger qui était de gauche. De nombreux émigrés, ne pouvant éditer leurs œuvres ou vendre leurs tableaux, étaient pratiquement dans la misère. Bien évidemment, la guerre de 1939 perturbe la vie de ces réfugiés. Pour certains, le pacte germano-soviétique donne quelque espoir, mais très vite, en septembre 1939, tous les Allemands sont internés massivement à Aix, dans une tuilerie, dans des conditions matérielles difficiles. On voit Thomas Mann se rendre au camp d'internement en payant lui-même son taxi. " |

Après la défaite de 1940, ce fut une fuite éperdue par l'Espagne, le Portugal vers les U.S.A. Plusieurs Allemands s'engagèrent dans la Légion étrangère, l'un d'eux sera fait compagnon de la Libération... Au camp des Milles, près d'Aix, et dans les annexes, 3 000 Allemands furent rassemblés. En 1942, le chiffre de 5 000 était dépassé. On comptait dans ce camp 27 nationalités dont 85 Russes affamés qui mangeaient les chiens. Les juifs représentaient 85 % des internés. Les conditions de vie étaient difficiles mais ne peuvent en aucune façon être comparées à celles des camps nazis. Deux plaques commémoratives ont été offertes par l'Allemagne et l'Autriche. Au centre culturel de la ville existe une bibliothèque de deux cents volumes en allemand. Sanary apporte à la bibliothèque de Francfort de nombreux matériaux rassemblés grâce au travail de notre collègue. Ses sources de renseignements, en plus de sa mémoire et de sa connaissance personnelle de nombreux émigrés, sont les mairies, la préfecture, les archives de la police et parfois les agences immobilières. Récompensé de son action par une haute distinction de la République fédérale d'Allemagne, soutenu dans ses efforts par la ville de Sanary, M. Rotger poursuit sa mission culturelle. (Bulletin de l'Académie du Var - Barthélemy Rotger - 1989). |

|

La tour de Sanary

Vous ne manquerez pas de visiter la tour (entrée derrière l'hôtel) et de profiter du panorama à son sommet.

" A dater de 1801, diverses constructions continuèrent à enclaver la Tour et leurs propriétaires n'hésitèrent pas, graduellement, à faire édifier des latrines appuyées contre elle. Ces données sont certaines. Elles sont extraites d'une dénonciation adressée avec raison, il y a quatre-vingts ans environ, à la sous-préfecture de Toulon, par un Sanaryen indigné du sans-gêne peu ordinaire de plusieurs de ses compatriotes. La plus belle de ces constructions est devenue l'hôtel -de la Tour. " (Sanary et le siège de Toulon - Vallentin Du Cheylard - 1914). |

| L'entrée

se fait aujourd'hui au rez-de-chaussée alors qu'elle était

autrefois côté mer au premier étage pour protéger son accès, elle a

depuis était bouchée. Les premières tours de pierre ne comportaient qu'une seule voûte. Leurs niveaux intermédiaires étaient faits de planchers de bois, accessibles par des échelles. L'inconvénient était alors le risque d'incendie en cas d'attaque. La tour de Sanary, avec ses trois voûtes superposées (en pierre), représente donc un progrés important apparu au milieu du XIIème siècle. Le pied de la tour a été chemisé d'un talus de pierre, prévention d'attaque pas bélier, sape ou mine. Ses "cousines" du Revest ou de Taradeau, c'est ici. |

|

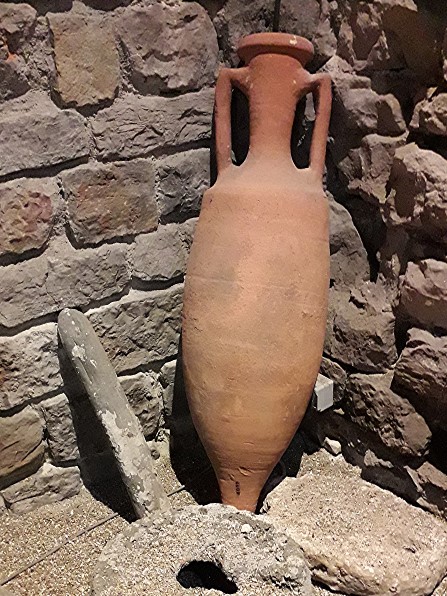

Un

terme de séparation exposé à l'intérieur de la tour.

On se rappelle, " L'abbaye Saint-Victor de Marseille a créé en 1156 un prieuré sous l'indication "Cellam Sancti Nazari". Le lieu est dédié au martyr romain Nazaire qui fut exécuté sous le règne de Néron vers 56 ou en 64 après JC. Sancti Nazari, San Nari en provençal, Saint-Nazaire est donc l'ancien nom d'un hameau constitué autour de l'abbaye, alors rattaché à Ollioules dont il est le port. La séparation des communes Ollioules - Saint Nazaire, devenue depuis Sanary, a été prononcée en 1688, c'est l'année gravée sur la borne qui délimitait alors les deux communes.  Pour marquer les limites de chacun de ces nouveaux territoires, les consuls de chaque ville posent des bornes en pierre ou des gravures sur la roche, dites termes de séparation.

- la Tour de Sanary - la devise latine de Sanary : "Turris civitées custodia" (la tour protège la cité). - au centre, les armoiries du seigneur de Sanary le comte de Vintimille. - l'ensemble est surmonté d'une croisette, symbole chrétien relativement courant, et de deux palmes.

|

| Exposés...

Alors on

regarde à gauche ou à droite ? Peut-être plus à droite, regardez bien... |

|

La

chapelle Saint Roch (1664).

Photo prise un matin d'été, très tôt, donc des couleurs en conséquence... Elle fut détruite et reconstruite à l'identique en 1994, repositionnée au bord d'un rond point à quelques mètres de son emplacement d'origine, aménagement urbain oblige. |

Saint Roch est surtout reconnu

pour sa protection contre la peste, "

On comprend ainsi la localisation de cette chapelle, à l’un des

carrefours les plus importants de Saint-Nazaire, mais en dehors du

village. " (https://www.sanary-tourisme.com).

|

|

A

l'ouest le fort de la Cride, la batterie et la tour la tour de Portissol.

Eternel et très cher budget, tu passes, tu paies : 10 livres 10 sols le coup de canon de 24 ! La batterie de la Pointe de la Cride à Sanary sur Mer protégeait la baie de Bandol et l'accès ouest des port de Sanary et Toulon. Plusieurs fois remaniée, abandonnée, réoccupée au gré des aléas historiques, elle a été restaurée récemment. |

| "

L'installation de la batterie de la Cride est peu

antérieure à 1695. Cette même année, elle fut mise en état par ordre du

maréchal de Tourville, venu en personne pour étudier la valeur

stratégique du littoral. Des mortiers, des canons et de la poudre y

furent portés immédiatement. Le traitement du garde incomba à la

communauté. Après avoir été supprimé d'une façon intempestive à la fin

du XIX siècle, cet important poste fut rétabli en 1913 et muni de tous

les perfectionnements dus à la science moderne." (Sanary et le siège de

Toulon - Vallentin Du Cheylard - 1914). |

| En

1793,

année du siège de Toulon, la batterie comptait 4

canons de 24,

tous en fer mais en mauvais état. Cela ne l'empêcha pas d'ouvrir le feu

sur

un navire qui avait refusé " de mettre sa couleur et de se faire

connaître " le 31 décembre 1793. Son commandant fut condamné à payer la

somme de 10 livres 10 sols, prix du coup de canon de 24 que cette

batterie avait dû lui tirer. La disponibilité des troupes sanaryiennes n'était pas non plus brillante. Après la mise en état de réquisition permanente prononcée en mai 1793, " les 6 compagnies comprenaient 264 volontaires, dont 99 étaient exempts à raison de leur âge, de leurs infirmités ou de la place occupée par eux. Sur 165 hommes, formant la différence entre les deux nombres précédents, 40 se trouvaient en service permanent aux batteries de Portissol et de la Cride, 64 servaient à ces postes en qualité de servants canonniers, 8 étaient chefs de pièce et 3 autres canonniers ; 50 hommes seulement restaient disponibles. Ces derniers déclarèrent que le recrutement désiré était impraticable à raison de la situation stratégique de Saint-Nazaire et à cause du grand nombre de leurs compatriotes employés à la marine, à l'arsenal et aux armées. " |

| Occupée

par les Allemands en 1944, les quelques 230 soldat

se rendirent après des négociations initiées par deux habitants suisses

de la région et le lieutenant de vaisseau Kaiser qui commandait alors

la place. Des marins français reprirent alors possession du fort dont

les pièces de 95 et de 138 et leurs munitions avaient été sabordées. |

|

La tour de Portissol.

En 1710, " ... la tour de Portissol (ci-dessus à droite), possédée par la communauté, a été utilisée plusieurs fois pour le tir du canon et la volée [...] D'après la délibération du 31 août 1710, la présence des ennemis près de la côte avait obligé le maire à établir du 15 juillet au 6 août une garde à la tour de Portissol, dont l'emplacement est merveilleux, et à la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié et à former un corps de garde dans le village. |

| Des dépenses considérables avaient été faites de ce chef à raison des soldats logés en ce lieu et à cause de la milice. En outre, le maire avait dû distribuer de la poudre et des balles à ces troupes et il avait été tiré « en différents temps plusieurs « coups de canon à des bâtimens ennemis qui avaient mouillé en « cette rade »." |

|

Sanary, Le meilleur des mondes.

Aldous Huxley, « écrivain, romancier et philosophe, appartenant à l’élite intellectuelle britannique, achète, en 1930, au Cap de la Gorguette, entre Sanary et Bandol, une maison, nommée Villa Huley, ce nom étant déformé par le maçon local (https://www.sanary-tourisme.com) ». C'est ici, qu'il écrit en 1931 "Le meilleur des mondes", chef-d'œuvre de la littérature d'anticipation et obligé de toutes les bibliothèques. |

| En

1937, " On sait qu’Huxley a trouvé un climat propice à son travail à

Sanary, dans cet arrière-pays de Toulon que Lawrence lui a fait

connaître. « Je ne pourrais pas travailler dans une ville, » dit-il. «

Ce souci de « contemporaineté » de la plupart des gens, toujours hantés

par la crainte de ne pas être du dernier bateau, m’inquiète. Il est

inhumain de se stimuler sans cesse avec la radio, le cinéma, le

phonographe. La sensibilité s’émousse. » (Les Nouvelles littéraires,

artistiques et scientifiques... édition du 20/03/1937). Visionnaire

n'est-ce pas ? Sur le panneau d'information : " Maria (1899-1955) & Aldous Huxley (1894-1963). Bien qu’ils ne soient pas considérés comme exilés, les époux Huxley favorisent, par leur présence et leur hospitalité, la venue de nombreux exilés allemands à Sanary. [...] La famille demeure à Sanary jusqu’en mars 1937 avant d'embarquer pour les États-Unis. Le couple reviendra séjourner à Sanary en 1948, à la Villa Rustique pendant 6 semaines et une dernière fois en août 1950." |

|

Sanary, si "charmante"...

Victime

de son succès.

En 2023, Var Matin titrait : " Embouteillages monstres, difficulté de stationner, des heures d’attente pour pouvoir consommer. Samedi dernier, des milliers et milliers de personnes se sont rendus à Sanary pour un spectacle pyrotechnique. Certains se réjouissent, d’autres s’agacent. " En allant à La Cride par ND de pitié, j'entendais le bruit de la ville, les hauts-parleurs d'une goélette à touristes, des jet skis et autres hors-bord. « Je désire regarder la mer en paix, dit-il. On ne peut même pas regarder, si l'on a continuellement ce sale bruit dans les oreilles. » Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. |

| Page 31 - Haut de page |