|

34 - Fortifications entre Fabrégas et

Saint-Mandrier-sur-Mer.

En 1921, " A gauche de ces grands pins arrachés aux trois-quarts de la dune, c’est la batterie moderne de Saint-Elme, nous ne nous y arrêterons pas, car j’en connais, plus loin là-bas, une autre de même nom, plus ancienne, plus réduite, plus poétique et moins belliqueuse. Tenez la voici à l’état de vestige, enfouie par ci dans l’or tourmenté, un figuier recroquevillé, et dans ce tohu-bohu de plantes potagères, d’arbustes et de fleurs, des ramassis d’agrès, de palans, de drisses, de jambins et d’avirons. Sur tout cela l’eucalyptus ou l’acacia projette son ombre parfumée puis c’est la ligne sombre des pins, enfin l’azur infini. " (Le Var illustré, Abel Marcelli). |

| Météo d'azur annoncée, nous traversons la rade de Toulon en bateau-bus, direction sa rive sud pour une visite côté pleine mer. |

|

1759,

anse des Sablettes à La Seyne sur Mer :

3 frégates anglaises, 202 canons - contre 2 françaises et 58 canons La Gazette de Vienne, édition 1759, nous raconte : Quelqu'imposante que fut cette position elle n'empêcha pas les Anglais d'y venir à pleines voiles dans le dessein sans doute de les enlever, de les brûler ou de contraindre les officiers qui les commandaient à le faire. Ils se formèrent vers le midi en ligne au nombre de 14 vaisseaux hors de la portée du canon ayant en avant trois autres de leurs plus gros vaisseaux qui avaient ordre d'attaquer. " ... Ndlr : ces 3 navires anglais étaient le Culloden (74 canons), le Conqueror (68 canons) et le Jersey (60 canons). Frégate 26

canons

|

... "

Ces trois vaisseaux

avec

une témérité inconcevable sont venus mouiller à bout touchant de nos

batteries et ont fait jusqu'à 6 heures du soir le feu le plus vif.

Leurs premières bordées ont été dirigées sur nos

frégates mais étant

accablées par le feu de nos batteries (ndlr

St Elme et Fabrégas) ils ont tourné leurs coups sur

elles. Quoi que le feu des Anglais fut très

supérieur au nôtre, ils ont

cependant été obligés d'abandonner leur ancre et se sont retirés à

la remorque et très maltraités. Ndlr

- Bilan

: le Culloden compte 16 tués et 26 blessés, le navire a aussi perdu son

mât de perroquet de

fougue et sa grande vergue ; le Conquérant : 2 tués et 4 blessés ;

Jersey : 8 tués et 15 blessés. ... "

Ces trois vaisseaux

avec

une témérité inconcevable sont venus mouiller à bout touchant de nos

batteries et ont fait jusqu'à 6 heures du soir le feu le plus vif.

Leurs premières bordées ont été dirigées sur nos

frégates mais étant

accablées par le feu de nos batteries (ndlr

St Elme et Fabrégas) ils ont tourné leurs coups sur

elles. Quoi que le feu des Anglais fut très

supérieur au nôtre, ils ont

cependant été obligés d'abandonner leur ancre et se sont retirés à

la remorque et très maltraités. Ndlr

- Bilan

: le Culloden compte 16 tués et 26 blessés, le navire a aussi perdu son

mât de perroquet de

fougue et sa grande vergue ; le Conquérant : 2 tués et 4 blessés ;

Jersey : 8 tués et 15 blessés.HMS Culloden, 74 canons. Dès le commencement de l'action le Marquis de Beaumont, colonel du régiment de la Fere s'y porta avec son premier bataillon et se forma en bataille derrière un rideau et à portée de soutenir également et les différentes batteries et les frégates ayant à sa droite la batterie de Fabrégas et à sa gauche les frégates, le Camp des Sablettes et les batteries de St Elme. Après cette disposition il se transporta suivi d'un seul officier à la gauche des Sablettes à la Batterie St Elme où était M. de la Clue commandant de la Marine pour se concerter avec lui." |

|

On passe

devant la Tour royale et les forts de

l'Eguillette et de Balaguier. Et pour l'histoire de ces forts et d'autres, c'est ici.

... " Il trouva ce général occupé à poster les différents piquets qui lui arrivaient dans ce moment des vaisseaux de la rade. Vers les trois heures, le Marquis de Beaumont s'étant aperçu qu'un grand nombre de chaloupes partaient de la ligne et venaient en avant il crut devoir par une manœuvre et une contenance hardies leur en imposer et les empêcher de venir brûler les frégates ou de les remorquer. Pour cet effet il se mit à la tête de son premier bataillon et le fit déborder le rideau par la gauche malgré le feu prodigieux de l'artillerie des ennemis et le forma en bataille sur le rivage à la petite portée du fusil de nos frégates toutes les chaloupes prirent dans ce moment le parti d'aller aux trois vaisseaux qui combattaient pour les remorquer au large et vers le 6 heures ils se trouvèrent hors de portée. " ... |

|

Nous croisons

au niveau du fort Balaguier un

bateau-bus qui effectue le

trajet en sens inverse.

... " Le courage et la fermeté que ce bataillon a constamment marqué depuis le commencement de l'action jusqu'à la fin la conduite pleine de valeur de zèle et d'intelligence des officiers et la célérité avec laquelle ils exécutaient les ordres qui leur étaient donnés sont admirables. Quoique cette canonnade ait été des plus vigoureuses la perte en général n'a pas été considérable, les boulets qui partaient des Anglais portant presque tous trop haut. Celle du premier Bataillon du Régiment de la Fere quoique la plus forte ne va pas au delà de douze à quinze tués, une trentaine de contusionnés et environ une douzaine d'officiers blessés légèrement par les éclats de pierres que les boulets faisaient voler en passant dans les rangs. " ... |

|

Nous étions

aussi venus pour ceci, les cales de La

Verne et de Fabrégas.

... " Le second Bataillon que le Marquis de Croissy avait laissé dans Toulon pour la sûreté de cette place, témoignant ses regrets de n'avoir pu partager avec le premier une action où il s était acquis tant de gloire et espérant que les lendemain prendre leur revanche, demanda avec instance au Marquis de Beaumont d'obtenir du Marquis de Croissy la permission de venir le joindre, ce qui lui fut accordé par ce Général. L'attente de ce second Bataillon n'a pas été remplie, les Anglais s'étant trop mal trouvés de leur première tentative. Nous avons eu la satisfaction de voir dans la nuit du 7 au 8 rentrer dans notre Port à la barbe des Anglais les deux frégates triomphantes, elles n'ont reçu presque aucun dommage et on va les caréner pour les réarmer tout de suite. Nos Batteries sont réparées et on les a renforcées de six pièces de canon de 36. " (La Gazette de Vienne). Fin de notre épisode, nos batteries ont donc déjà fait parler la poudre il y a plus de 250 ans ! |

| Des lieux déjà visités. |

| Il y avait une fortification allemande au bout de la "plage

du château". |

|

2.

Pointe

de Mar Vivo, la batterie de Fabrégas (de

Faubrégas ou du Bréguart).

Batterie de côte de défense de 1695 à 1888, est est transformée en un poste photo-électrique de 1888 à 1940 et fera encore parler la poudre en 1944. Images et texte sont extraits des panneaux d'information sur site, illustrations de Jeanne Guyon. |

|

Elle abritait plusieurs pièces d'artillerie et a évolué pour accueillir vers 1847 un fortin - aujourd'hui disparu - dit "corps de garde modèle 1846 pour 30 hommes" semblable à celui de la pointe Nègre à Six-Fours-les-Plages ou au fortin de la Coudoulière à Saint-Mandrier -sur-Mer (voir infra). Elle connait les différentes évolutions de l'armement, passant par l'abandon des canons avec boulet pour les canons à culasse et les premiers obus. 1. Anciennes constructions militaires avant la fin du XVIIIe siècle. 2. Mur crénelé. 3. Fortin modèle 1846. 4. Parapet de tur pour canons avec épaulements et murs de sutènement. |

|

A la fin du XIXème siècle, la marine met en place un réseau de postes photo-électriques éclairant l'anse des Sablettes. Leur rôle était d'illuminer les navires susceptibles d'entreprendre des attaques de nuit. Le projecteur est coordonnée avec celui du poste de Marégau à St Mandrier pour aider au tir des batteries de dernières générations que sont le fort du Grand Bau et du cap Cépet. Repère 5 : positionnement approximatif de l'abri de jour du projecteur (protège le projecteur des attaques de jour). Repère 6 : positionnement approximatif du poste de combat du projecteur. |

|

2.3 - 1943, la batterie de Fabrégas devient la batterie

Seeadler

Pendant la Seconde guerre mondiale, la batterie de Fabrégas est transformée par les Allemands pour être intégrée au Südwall, système de fortifications côtières le long de la Méditerranée devant dissuader tout débarquement des Alliés. Rebaptisée batterie Seeadler - nom d'un grand aigle marin - elle est alors destinée à la lutte antiaérienne ("Flak"). La batterie comptait alors 102 marins, 19 sous-officiers et 2 officiers, dont l'Oberlieutenant Johannes Poddig. |

| Au premier plan, les deux cuves pour canons antiaériens de

20 mm type Flak 38 ; au-dessus à droite de la deuxième cuve, un petit

mur arrondi en pierre, c'était

l'emplacement

pour la mitrailleuse qui assurait la protection des deux cuves

inférieures. Quatre canons de 105 mm étaient installés au sommet à l'emplacement de la batterie historique ; 2 blockhaus à quelques dizaines de mètres de chaque côté assurent enfin sa protection contre des menaces pouvant venir de la mer. |

| Le blockhaus situé à l'ouest de la batterie assurait la

protection contre des menaces pouvant venir de la mer. |

| " La batterie est très active

pendant le

débarquement de Provence en août 1944. Mais, voyant le combat sans

issue,

elle se saborde avant de se rendre, 130 hommes sont alors faits

prisonniers. En 2021, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, dans le cadre de la réhabilitation du sentier du littoral, a valorisé les deux cuves antiaériennes en belvédères panoramiques sur la mer. " |

| Interprétation cartographique (1943) 7. Quatre cuves

type Fl316 pour canon de 105 mm SKC/32 sous coupoles blindées.

8. Deux cuves pour canons de 20 mm type Flak 38. 9. Emplacement pour une mitrailleuse assurant la protection des deux cuves inférieures. 10. Poste de direction de tir composé d'un télémètre fixé sur un socle pivotant sous coupole blindée et d'un calculateu de tir situé dans un local sous le télémètre (sous-sol de l'ancien fortin). 11. Blockhaus sud-ouest, armé d'un canon de 75mm assurant une protection vers la mer avec une axe de tir dirigé vers le cap Siciè. Sa zone nord a été minée en 1944. |

| Cuves pour canon de 105 sous coupole, 1944, de type

Fl316. |

| Après un débarquement à l'est du département le 15 août 1944 - (et ICI) - les Alliès sont à Toulon quelques jours après. Le 25 : " le lieutenant-colonel Van Hecke s'active, dans la matinée un sous-lieutenant allemand, accompagné par le médiateur suisse Muhlethaler, se présente pour négocier avec lui la reddition des forts de Six-Fours, Pointe Nègre et des environs. Le commandant de Carméjane, second de Van Hecke, part avec l'Allemand pour Six Fours où la reddition est prévue pour le lendemain 26 à midi. Après ce succès, Carméjane va voir l'ensemble des forts de la région de Cap Sicié : Brégaillon près de La Seyne, fort Napoléon près de Tamaris, un point d'appui au carrefour des Sablettes et la batterie de Mar Vivo. Toutes les garnisons sont d'accord pour se rendre ..." (Par les portes du Nord, François de Linares). A droite le Lt-colonel Alphonse Van Hecke, il commandait le 7ème Régiment de chasseurs d'Afrique qu'il avait formé (7e RCA). Le 7e RCA reçu sous son commandement trois citations à l'ordre de l'Armée au cours de ces campagnes ; Alphonse Van Hecke fut promu général de brigade en 1946. |

|

3.

La

batterie

de côte du Bau Rouge (1695), anse de Fabrégas (La Seyne sur Mer).

Les ruines de cette batterie sont situées à l'entrée Est de l'anse de Fabrégas. Construite en 1695, abandonnée un temps elle est de nouveau armée de 2 canons de 24 livres en 1770 puis 3 de 24 et 500 livres de poudre en 1793... |

| Elle est renforcée à l'époque napoléonienne avant d'être une

nouvelle fois abandonnée en 1841. |

| Mur crénelé. |

| Comme

à La Verne, la batterie est occupée par l'armée allemande, des cuves

sont alors

construites pour accueillir différents canons. |

| Un poste d'observation complète les modifications allemandes. |

| A l'ouest, de l'autre côté de l'anse, des fortifications

complètent

le dispositif de la batterie du Bau Rouge. Là encore les Allemands

aménagent le site avec un blockhaus de type H670 ayant accueilli un

canon de 75 mm. |

| Voilà, nous sommes allés des Sablettes à Fabrégas, nous

faisons

maintenant demi-tour, direction Saint-Mandrier, derrière le cap au fond

sur la photo, nous y reprendrons le bateau-bus. |

|

4.

La

fort et la batterie de Saint Elme (1854)

Un premier projet (en dur) aboutit finalement en 1813, mais en 1817 le constat du nouveau directeur des fortifications de Toulon n'est pas brillant : "... défendus par la batterie St Elme et une espèce de camp retranché d'une disposition bizarre et d'une construction si débile qu'on ne doit en attendre qu'un très mauvais service ". Et c'est encore notre général bâtisseur Séré de Rivières qui est à l'œuvre bien que son projet soit encore jugé trop cher, il sera donc revu et adapté. La construction du fort commence finalement en 1854. |

| Le fort historique domine la colline mais la marine a

longtemps occupé le site au niveau de la batterie dominant la côte.

Elle servit

en effet de centre de formation à l'artillerie de faible

calibre mais dû fermer en 1991 suite aux développements urbain et

touristique des Sablettes. De fait, le chemin de promenade passe aujourd'hui entre le fort historique et la batterie au milieu d'une foire à la brocante militaire pour le moins hétéroclite : des cuves, des canons, des mortiers, des casemates, des tourelles et autres constructions... Pas commun. |

| Un

"mortier ASM quadritube de 305mm" et son positionnement

sur

un navire de la Marine nationale (vignette). Il équipa les escorteurs

rapides

(type E52B pour les puristes), ou encore les avisos-escorteurs du type

Commandant Rivière. Il était destiné à la lutte contre les sous-marin,

complété plus tard par une

capacité de tir contre la terre. Le chargement se faisait

par la gueule - la tourelle est

dirigée vers le système de chargement

sur la photo - puis elle s'orientait vers la direction indiquée

par le

sonar, et feu ! La tourelle fut aussi équipée de rampes pour

fusées éclairantes. |

| Une

tourelle bitube de 127 mm. Elle équipa plusieurs navires

de la Marine nationale à partir de 1955 ; un peut tard toutefois au

regard des nouvelles menaces et évolutions matérielles. Une

disponibilité incertaine, trop lente,

asservissement dépassé, la dernière tourelle sera retirée de

l'escorteur d'escadre Forbin en 1981 (photo escorteur d'escadre - type

T47 - Casabianca). |

| Nous

continuons vers l'Est et Saint-Mandrier. Au fond la

pointe du Rascas surplombée par la Batterie de Cépet, toute cette

partie de la presqu'île est militaire, l'accès est donc interdit. |

| 5. La batterie de Marégau et son poste photo-électrique |

| Un abri ayant lui aussi accueilli un poste

photo-électrique (comme à Fabrégas), avec une surprise sur la ligne

d'horizon, le passage d'un sous-marin. |

| La

batterie de Marégau, édifiée au début du XIXème siècle,

est située une cinquantaine de mètres au-dessus de la construction

précédente. On aperçoit encore le bâtiment principal du poste

photo-électrique (au niveau du toit en tuiles). |

|

6.

La

batterie du gros Bau (1882-1883)

En 1876 " Pour défendre la rade et les abords du port militaire de Toulon on a dû construire un grand nombre de batteries sur tous les promontoires du rivage. Pour battre le mouillage des Sablettes et défendre la côte sud de la presqu'île de ce nom on doit construire deux nouvelles batteries celles de Pierredon et de Peyras. ... Sur la côte nord de la même presqu'île pour défendre la grande rade on a ou on aura plusieurs ouvrages à construire : la batterie du Gros Bau, la batterie sud-est de la Carraque, la batterie de la Carraque, le fort de la Croix des Signaux et la batterie du Lazaret..." (Géographie militaire, Vol. 1, auteur : Anatole Alexandre Marga). |

| Avis à la population le 03 juillet 1913 (La Dépêche de Brest) : " On écrit de Toulon : Des tirs à la mer, à obus explosifs auront lieu aux dates suivantes : ... Batterie du Gros-Bau : les 9 et 11 juillet, à sept heures et à treize heures chaque jour. " |

| Comme ailleurs, cette place forte sera modifiée et aménagée

au gré des

menaces et évolutions des systèmes d'armes. Elle voit ainsi passer

des canons de 240, 190, 160... armés par 81 militaires. |

| Elles est désarmée pendant la Première guerre mondiale. Les Allemands y installent un poste de commandement et une station radar pendant la Seconde, elle est ensuite abandonnée. |

| De nouveau un blockhaus au nord de la batterie de la Renardière. |

|

7.

Batterie

annexe de la Piastre, dite également batterie basse du Lazaret (1901).

En 1899 " Les canons de 47 millimètres à tir rapide, de la batterie de la Piastre, viennent d'être installés. Cette batterie légère est dis posée de telle sorte qu'aucun torpilleur ne pourra franchir la passe sans passer sous ses feux. Tous les forts qui défendent l’entrée de Toulon seront munis d'un armement semblable. Quelques-uns seront dotés de batteries de 100 millimètres pour combattre les croiseurs ennemis qui tenteraient de forcer la passe. " (Le petit fanal). Bon alors, ce n'est pas très compliqué, situées entre les Sablettes et Saint Mandrier, vous avez au niveau de la mer sur la pointe éponyme : la batterie de La Piastre, toujours occupée par la Marine ; puis 300 mètres au sud en surplomb : notre batterie annexe ; et 250 mètres toujours au sud et au dessus : la Batterie du Lazaret. |

| 5 mai 1895 - Compte-rendu de la visite des Délégations des

ports.

Visite de la batterie de la Piastre. " En quittant l'hôpital de la rue

Nationale, la Délégation accompagnée de M. le directeur du service de

santé et de M. le colonel Javouhey, directeur de l'artillerie de

Marine, s'est rendue au quai de la consigne où elle a pris passage sur

deux chaloupes à vapeur pour se transporter à la batterie de la Piastre

au sud de la rade. M. le colonel Jarouhey donne à la Délégation des

renseignements sur le rôle de la batterie de la Piastre, son armement,

ses approvisionnements en munitions, les moyens d'apprécier les

distances, de loger le personnel. Ces renseignements sont complétés par

une visite en détail de la batterie, des abris provisoires et du

magasin caverne. La Délégation s'assure également que la batterie a ses

approvisionnements au complet et se trouve absolument prête. " |

| Longueur : 70m ; 3 emplacements doubles pour 6 canons

de 100 mm. Elle fut comme ailleurs occupée par la défense antiaérienne

allemande pendant la Seconde guerre mondiale. 1905 " Toulon, 12. — M. Pierre, commissaire de police de la Seyne, ayant appris que des vols de poudre avaient été commis dans certains forts situés dans sa commune, organisa une active surveillance sur la route des Sablettes pour sur prendre les coupables. La nuit dernière, à minuit, le commissaire et six agents se postèrent au lieu indiqué. A deux heures, ils virent arriver à toute vitesse un char à bancs occupé par deux civils et deux militaires de l’infanterie coloniale. Ils barrèrent la route au véhicule et une lutte s’engagea. Des coups de revolver furent tires. Selon le Petit Journal, les deux civils et un des militaires reussit à prendre la fuite en abandonnant six sacs de poudre pesant ensemble 100 kilos. Le second soldat a été arrêté. C’est un nommé Claude Morlot, caserne à la batterie de la Piastre. Il a fait des aveux complets et donné le nom de ses deux complices civils qui ont été arrêtés. Le militaire qui a pris la fuite a été également retrouvé. " (Le Mémorial des Vosges : politique, agriculture, industrie, commerce, édition du 14 février 1905). 17 mai 1907 - " TOULON. Durant les tirs & la mer effectués par la batterie du Lazaret, le canonnier Lefèvre, du 17° bataillon d'artillerie, a eu, un pied écrasé par la chute d'un projectile ; un autre eut un doigt broyé et un doigt coupé net ; les blessés ont été transportés, à l'hôpital de Saint-Mandrier. " (Le Petit Journal). Juillet 1911 " Toulon. La nuit dernière, au poste des torpilles de batterie de la Piastre, le second maître Folgar, et le quartier-maître Moroselli, en prenant leur ronde, ont trouvé la porte du poste des fils de torpilles ouverte. A leur vue, deux individus s'en sont échappés. Une automobile était sur le chemin du bord de la mer ; ils y sont montés et ont pu s'enfuir avant qu'on ait tiré sur eux. On ignore si l'on a eu à faire simplement à des voleurs. " (Le Figaro) ... " Nouveaux détails sur la tentative dirigée contre le Poste des Torpilles de Saint-Mandrier... Ce poste de torpilles est situé à la batterie de la Piastre. C'est là qu'aboutissent les fils qui commandent les mines sous-marines, placées dans la rade. ... Le second-maître Folgard et le quartier-maître Marozelli ont été punis pour ne pas avoir fait usage de leurs armes. Cet attentat a créé en ville une émotion considérable . SI les malfaiteurs avaient réussi leur coup, ils pouvaient faire sauter une grande partie des mines mouillées dans la rade. (La Dépêche). |

|

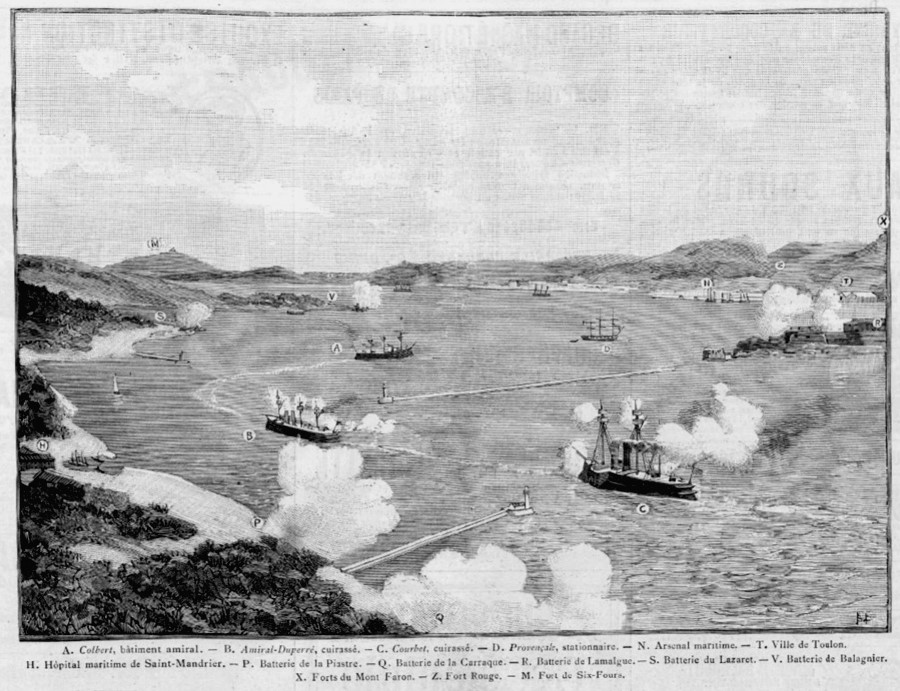

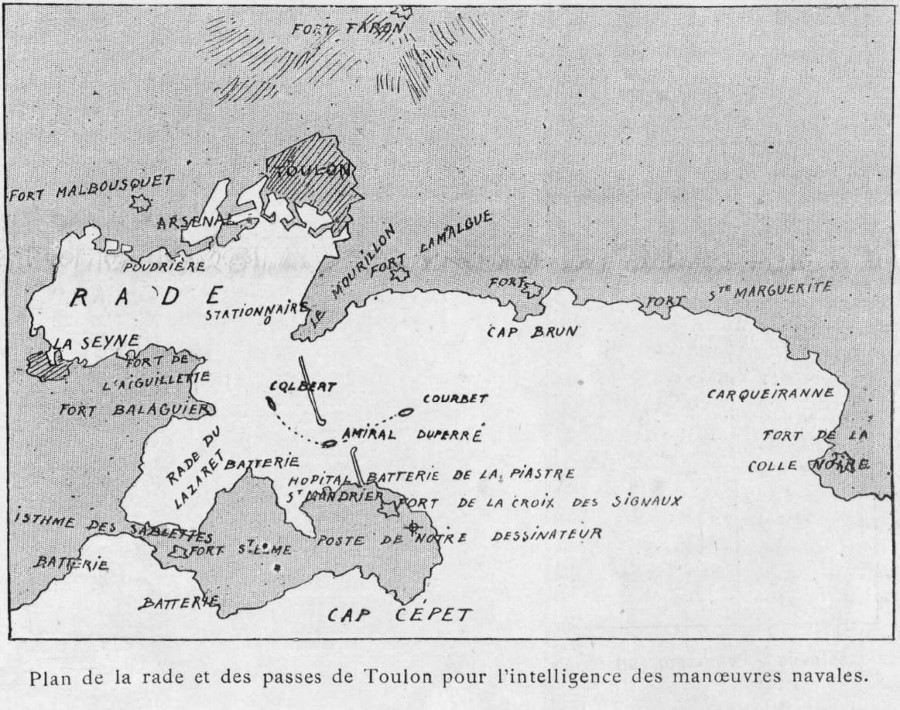

1889

" Attaque et défense du port de Toulon, la 1ère

division de l'amiral Dupetit Thouars dans les passes...

La plus grande partie de la population toulonnaise s'achemine vers le littoral et se dissémine sur tous les points de la côte pour assister à la manœuvre. " On revit cette attaque grâce au " Monde illustré", édition du 16 février 1889 : " Toulon, notre premier arsenal maritime, vient d'être le théâtre de manœuvres navales fort intéressantes. L'escadre de la Méditerranée, sous le commandement de l'amiral Bergasse Dupetit-Thouars, a simulé, jeudi 24 et vendredi 25 janvier, l'attaque de la rade et le bombardement de l'arsenal. Ces deux opérations ayant eu lieu, l'une de jour, et l'autre de nuit, nous en diviserons, pour nos lecteurs, le récit en deux parties. Le but que l'on se proposait, dans cette première journée, était de vérifier si les nombreux forts qui défendent les approches de la rade de Toulon, suffiraient à repousser l'attaque d'une escadre ennemie. Il s'agissait, aussi, de pourvoir à la défense de la ville, dans le cas où la flotte ennemie, signalée seulement quelques heures à l'avance, se présenterait inopinément devant Toulon, avant que toute mobilisation ait pu être préparée. " ... |

|

Attaque et

défense du port de Toulon. La 1ère division de l'amiral Dupetit Thouars

dans les passes.

(Dessin de M. BRUN, d'après l'aquarelle de M. H Drahc) ... " En cas de guerre, la plupart des troupes, tenant garnison dans la ville, doivent quitter la place, les unes se dirigeant vers la frontière d'Allemagne, les autres vers la frontière d'Italie. Seules, quelques compagnies d'infanterie de marine et quelques batteries d'artillerie forment, en attendant la concentration de nouvelles troupes, la défense de la rade. Seules, quelques compagnies d'infanterie de marine et quelques batteries d'artillerie forment, en attendant la concentration de nouvelles troupes, la défense de la rade. Ce sont ces détachements spéciaux qui ont pris part aux exercices du branle-bas de combat. L'escadre, placée sous les ordres de M. le vice-amiral Dupetit-Thouars, comprenait deux divisions. La première, commandée par l'amiral lui-même, et formée des cuirassés : Colbert, Amiral- Duperré, Courbet. La seconde, commandée par le contre-amiral Devarenne avec les cuirassés : Dévastation, Redoutable, Caïman. Les mouches et contre-torpilleurs étaient : Milan, Condor, Dragonne, Flèche, Coureur. Dès midi et demi, la plus grande partie de la population toulonnaise s'achemine vers le littoral et se dissémine sur tous les points de la côte pour assister à la manœuvre. " ... |

|

Vue sur la rade

depuis la batterie annexe.

... " Les officiers de terre et de mer s'embarquent dans l'arsenal, sur les remorqueurs à vapeur mis à leur disposition par l'autorité maritime. A une heure et quart, l'escadre se montre à l'horizon, par le travers des îles d'Hyères, elle a pris la tenue de combat ; les mâts de hune sont calés et les bâtiments amiraux seuls ont gardé leur mât de flèche dressé, afin de pouvoir hisser les signaux d'une manière apparente. La flotte se divise bientôt en deux colonnes, dont l'une, courant au nord, double la presqu'île de Giens et s'enfonce dans le golfe de la Garonne. La deuxième division, après avoir fait une évolution au large, prend la ligne de front et court sur le cap Cépet. A deux heures, toute la première colonne est engagée avec les forts de la Col-Nègre et les batteries de Carqueiranne. Les flancs des navires sont couverts de fumée, seules, les hautes mâtures émergent au-dessus de cette masse blanche, trouée sans cesse par des coups de feu. Les mouches se tiennent entre les deux colonnes, en arrière, pour protéger les derrières de l'escadre contre toute surprise venant de la mer et pour assurer les communications. " ... |

| Bientôt la deuxième division commence le feu contre le fort

de la

Croix-des-Signaux, et l'engagement devient général. Le canon gronde

partout ; toute la côte est couverte de fumée, c'est un bruit

assourdissant, où se confondent la voix grave des pièces de 32

centimètres et le crépitement des Hotchkiss et des canons à tirs

rapides. Enfin, trois heures, le Colbert n'est plus qu'à quelques encablures de l'entrée de la jetée, qu'il franchit à grande vitesse, suivi par les autres bâtiments qui vont successivement prendre leur poste de mouillage. La bataille est finie. En résumé, l'expérience confirme une fois de plus l'excellent état de la défense du port de Toulon. Les manœuvres du 24 janvier ont démontré que dans le cas d'une attaque de la rade par une escadre ennemie, tout l'avantage eût été du côté de la défense. D'autant plus que, dans un combat réel, le nombre des coups tirés par pièce ne serait pas limité, comme il l'a été dans l'exercice. Tout le monde se plaît à reconnaître aussi que l'amiral Dupetit-Thouars a manœuvré en homme de mer habile et hardi. Une statistique curieuse, pour terminer cette journée. Il a été tiré, tant à terre qu'à la mer, près de mille coups de canon, et autant de Hotchkiss et de pièces à tirs rapides, ce qui, en tenant compte des charges d'exercice, représente une dépense de près de vingt mille francs. |

|

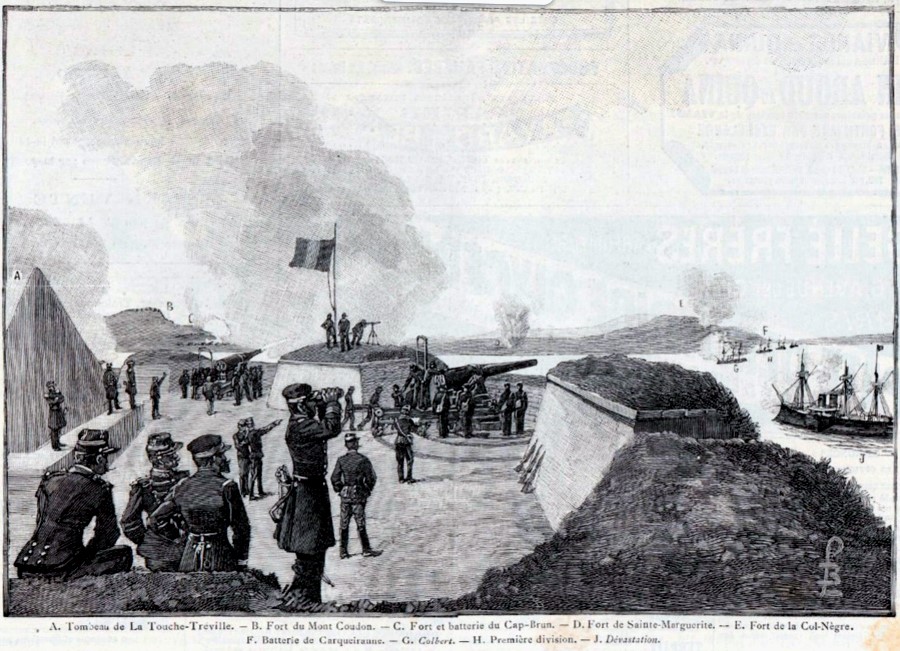

8.

Saint

Mandrier sur Mer, la batterie de la Croix des Signaux,

Un bombardement de nuit en 1889. Une pyramide. " tout le rivage est garni de curieux ; toutes les crêtes des collines sont noires de monde." Là encore, fort et batterie : le fort de la Croix des Signaux est implanté au point culminant de la presqu'île de St Mandrier, repérable par tous grâce à sa vigie tandis qu'une batterie était située plus à l'Est. Mais suite de nos manœuvres navales, toujours avec " Le Monde illustré", édition du 16 février 1889 : " Le thème de cette seconde partie des manœuvres comprenait le bombardement par l'escadre de l'arsenal, à la fois par-dessus la langue de terre des Sablettes et par-dessus la pointe du Mourillon. Dès cinq heures de l'après-midi, vendredi, 25 janvier, et malgré un froid très vif, tout le rivage est garni de curieux ; toutes les crêtes des collines sont noires de monde. Il n'y a pas une anfractuosité, pas un recoin, pas un mur, qui ne soit garni d'un grand nombre de spectateurs désireux de se donner, à la réalité près, les émotions d'un combat naval. " ... |

|

Manœuvres

navales du 24 janvier 1889. Vue prise du Fort de la Croix des Signaux,

au moment où les deux divisions essayent de forcer l'entrée de la

Grande rade. (Dessin de M. Bombled, d'après le croquis de M. II.

Drahc).

Ce qui est intéressant c'est la pyramide sur le côté gauche de l'illustration, repère "A" : "Tombeau de La Touche Tréville". Cette pyramide était effectivement dans le le fort de la Croix des Signaux jusqu'en 1902 avant d'être démontée pierre par pierre puis reconstruite en 1903 dans le cimetière militaire, actuel cimetière franco-italien. L'amiral Latouche Tréville, farouche adversaire des Anglais, mort en 1804, enterré au sommet de la presqu'île pour avoir une vue à 360° et guetter une éventuelle et nouvelle attaque de la Perfide Albion :) ! Mais revenons à nos manœuvres de janvier 1889 : " Vers six heures moins le quart, les foyers électriques s'allument et fouillent la mer. Ce sont les postes de la Carraque, du Cap-Brun, de Sainte-Marguerite, de Carqueiranne, de Saint-Elme et de Peyras. A six heures dix, dans la direction de la Col-Nègre, un éclair, suivi du crépitement d'une canonnade intense, déchire les ombres de la nuit. C'est le contre-torpilleur Dragonne qui, longeant la côte Est, cherche à détruire le projecteur électrique de Carqueiranne. En même temps, l'aviso-torpilleur Flèche tentait la même attaque contre celui de Cépet. A six heures et demie, la mêlée est générale. Tour à tour, les feux chercheurs découvrent les cuirassés, qui deviennent alors le point de mire de toutes les batteries. " ... |

|

La pyramide

aujourd'hui.

... " L'atmosphère est épaissie par la fumée, et les détonations des pièces produisent un grondement semblable à celui d'un violent tonnerre qui secoue, dans les maisons, vitres et objets d'applique. A sept heures, l'exercice est terminé et tout rentre dans le calme le plus profond. A part quelques critiques peu importantes, on peut dire que les opérations d'attaque et de défense ont été admirablement conduites. La défense, dirigée par l'amiral Duperré, préfet maritime, qui avait établi son quartier général à la Croix-des-Signaux, a été excellente. Il paraît démontré, que jamais une escadre ennemie ne pourra forcer la rade de Toulon. D'autant plus que, dans une attaque réelle, la Hotte étrangère aurait à compter en outre avec les gardes-côtes, les torpilleurs de la défense mobile, et les lignes nombreuses de torpilles de fond, qui entreraient en action. D'autre part, aussi, il est bon de remarquer que les chefs de notre escadre connaissent à merveille les parages où ils ont évolué, ce qui n'arriverait pas avec un ennemi véritable. Celui-ci aurait à veiller la terre, dont les écueils lui créent des dangers terribles, et à craindre l'aveuglement produit par les rayons lumineux, qui paralysent aussi bien ses moyens d'attaque que ses moyens de navigation. (H. Drahc). |

|

9.

Saint

Mandrier sur Mer, le batterie de la Pointe Saint Georges

L'emplacement d'une fortification sur la petite colline de la Pointe St Georges fut longtemps envisagé mais n'aboutit que tardivement (1900). Cette batterie a cependant été délaissée rapidement (1918), le front de la Première guerre mondiale nécessitant hommes et armement. Comme ailleurs les Allemands réoccupent le site pendant la seconde guerre. |

|

10.

La chapelle Saint Louis, dite "chapelle des

mécaniciens" à Saint Mandrier sur Mer

Si on a profité d'un passage sur les hauteurs de Saint-Mandrier, on se contentera de la photo car cette chapelle est située dans l'enceinte militaire occupée par la Marine nationale, et par conséquent interdite d'accès. Vraiment dommage pour cet édifice atypique... |

| Construite entre 1825 et 1829, elle est alors la chapelle de

l'hôpital militaire qui fermera ses portes en 1937. Le site accueille

par la suite l'école des mécaniciens et scaphandriers de la Marine

nationale et elle fut opportunément surnommée "chapelle des

mécaniciens". Elle est inscrite à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques. |

| 11. La batterie de La Coudoulière, "modèle-type de tour crénelée 1846". |

| Le joli fortin de la Coudoulière à Saint

Mandrier. Il est une des deux fortifications mentionnées pour la

première fois sur une carte de 1759, construit "en urgence" suite à

l'incursion de navires anglais que les batteries de Fabrégas et Saint

Elme n'avaient pu atteindre. Désarmé en 1768, il est transformé en corps de garde en 1812 mais mal défendu il est de nouveau réorganisé en 1846 en une tour crénelée pour 40 hommes capables d'armer 8 pièces d'artillerie. Sa vocation militaire s'achève avec son déclassement en 1888. |

| Continuez cette visite des forts protégeant Toulon avec : - Autour de la rade de Toulon : Balaguier, l'Eguillette, le fort Napoléon, la Tour Royale, le fort Saint Louis, le fort du Cap Brun ... - Mont Faron : la tour Beaumont, Coix-Faron, Fort-Faron, Gd St Antoine, tour de l'Hubac, d'Artigues, Ste-Catherine et Lamalgue ... - Le fort de Six Fours, batteries de Peyras, Cap Nègre, Cap Vieux ; poste de direction de tir de Montjoie ; fort de la Pointe de la Cride. - Autour de Toulon : Gros Cerveau, Mont Caume, les poudrières du Las ; Coudon : le fort du Lieutenant Girardon et celui du Baou Pointu. - A l'est de de Toulon : les forts de la Colle Noire, la Gavaresse, la Bayarde et plus à l'est : au Cap Bénat et la batterie de Mauvanne. - Les 3 forteresses d'Evenos. |